奈良県 桜井市

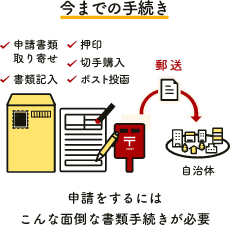

オンラインワンストップ:自治体マイページ

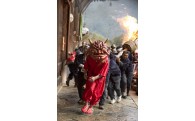

月山日本刀鍛錬道場にて、打初め式にご参加いただけます。 M-PEF-1.【美術刀剣】 御守刀(短刀) 月山貞利作

刀匠:月山貞利(奈良県指定無形文化財保持者)が鍛え上げた御守刀(短刀)です。

月山日本刀鍛錬にて「打初め式」にご参加いただくことも可能です。

(交通費等は別途ご負担ください。)

御守刀(短刀)概要

・刃長 8寸~8寸5分(24~26cm)

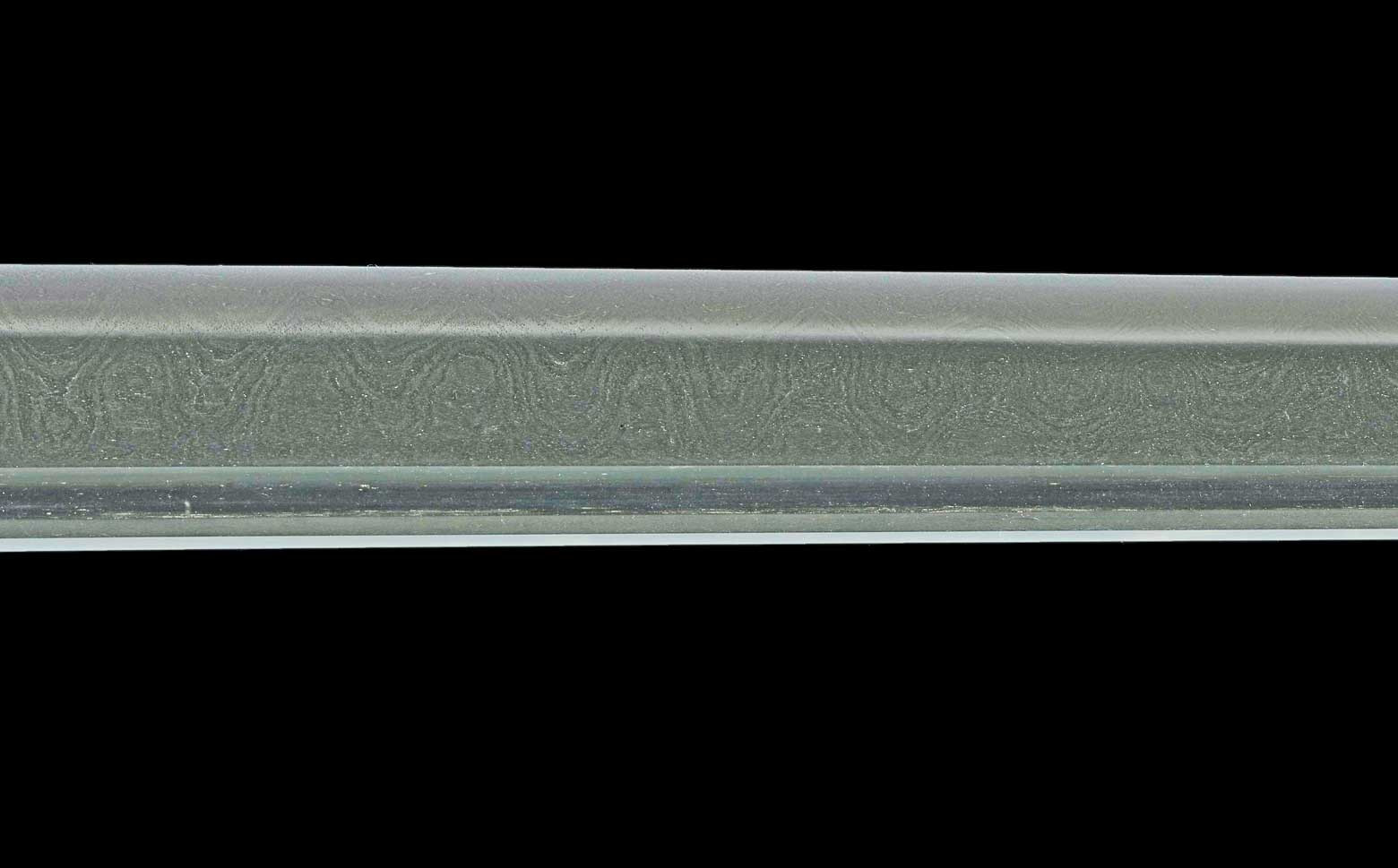

・月山伝(綾杉肌)にて鍛えた地鉄に刃文は直刃。

・基本として彫物は入っておりません。(月山刀匠にお任せ致します)

・刀身は白鞘に入っております。

・月山貞利刀匠箱書き桐箱にてお納め致します。

※現在は法律によって、登録証の付いている刀剣=美術品と認定され、特別に定められた場合を除いて誰でも所持することができます。

新しく制作された刀剣も、1振りずつ各都道府県の教育委員会に届けを出し、登録証を発行して頂きます。

ライセンスなども必要なく、美術刀剣として所持することが可能です。

ご協力:月山日本刀鍛錬道場

【地場産品に該当する理由】

市内の日本刀鍛錬道場において、刀鍛冶の工程を行うことにより、付加価値は返礼品の9割を占めています。(告示第5条第3号に該当)

刀工月山の歴史

月山鍛冶は鎌倉時代初期の鬼王丸を祖とし、奥州月山の麓で鎌倉、室町期に栄えました。

月山鍛冶の最大の特徴は、刀身全体に波のように流れる「綾杉肌」で、月山鍛冶の鍛えた刀身に顕著に現れることから、月山肌とも呼ばれます。

江戸時代に入ると月山鍛冶の技術は細々と続きますが、松尾芭蕉の「奥野の細道」に「此国の鍛冶、霊水を撰てここに潔斎して剣を打、終に月山と銘を切って世に賞せらる」とあるようにこの時代にも月山鍛冶の名は広く知られていました。

幕末の月山貞吉もこうした鍛冶の1人でしたが、天保期に大阪へ移住し月山鍛冶の再興を果たし、大阪月山の基を開きました。

その後、月山貞一(帝室技芸員)、月山貞勝、月山貞一(重要無形文化財保持者)の各時代に様々な苦難を乗り越えながらも、現在の月山貞利、また後継の貞伸へと連綿と続いた技術は受け継がれています。

800年の伝統を現代に受継ぐ

月山 貞利

月山貞利は昭和21年、二代貞一の三男として生まれました。

大学在学中から父の仕事に触れ、卒業後に刀工月山家の跡を継ぐことを決心します。

昭和44年文化庁の作刀承認を受けた後は高松宮賞、文化庁長官賞、寒山賞など数々の賞を受賞し、36歳にて新作名刀展無鑑査に認定。

大阪月山家の五代目として綾杉鍛えや月山彫を継承すると共に各伝に通ずる力作を多く残し、独創的な鍛刀や刀剣彫刻にも積極的に挑戦しています。

寺社の御神刀や横綱土俵入りの太刀、ボストン美術館やニューヨークメトロポリタン美術館からも刀剣が所望されるなど国内外で活動の幅を広げ、最近では海外からの来訪や注文も年々増えています。

また多くの弟子を輩出し、後継者の育成にも注力しています。

現在、奈良県指定無形文化財保持者、全日本刀匠会顧問。

| カテゴリ |

民芸品・工芸品

>

伝統技術

>

民芸品・工芸品 > 金工品 > |

|---|

- 自治体での管理番号

- M-PEF-1

- 地場産品類型

3号

- 地場産品に該当する理由

市内の日本刀鍛錬道場において、刀鍛冶の工程を行うことにより、付加価値は返礼品の9割を占めています。(告示第5条第3号に該当)

桜井市について

桜井市は、奈良盆地の清流を集め大阪湾に注ぐ大和川の上流、奈良盆地の東南部に位置し、面積の約60%が山間部である自然豊かなまちです。

市内北部には、弥生時代の大規模集落である纒向遺跡が存在し、邪馬台国畿内説の最有力候補地とされ、また、ヤマト王権発祥の地として、我が国の生い立ちにかかわる重要な遺跡であると考えられています。

また、日本文化の原点である相撲発祥の地、仏教公伝の地、芸能創生の地として記紀万葉に綴られています。

特に、素麺の発祥の地は桜井市の三輪であり、「三輪素麺」として全国に知られています。

桜井市では、「卑弥呼の里・桜井ふるさと寄附金」を設置し、邪馬台国のロマンに心魅かれる方や、桜井市を応援する方からの寄附を募っています。

ふるさと納税でいただいた寄附金は、纒向遺跡の調査研究、保存活用等に関する事業をはじめ、様々な事業に活用させていただいております。

奈良県 桜井市