三重県 四日市市

オンラインワンストップ:自治体マイページ

三重県指定伝統工芸品 日永うちわ 東海道五十三次 55本セット

三重県指定伝統工芸。

歌川広重の街道名画を扇面に張りました。江戸・日本橋から京都まで55宿駅絵柄の圧巻の全揃えセットです。お届けには1~2か月程かかります。

東海道五十三次(とうかいどうごじゅうさんつぎ)は、江戸時代に整備された五街道の一つ、東海道にある53の宿場を指します。古来、道中には風光明媚な場所や有名な名所旧跡が多く、浮世絵や和歌・俳句の題材にもしばしば取り上げられました。

~伝統を守り 新風をおこす~

東海道 間の宿 日永で、うちわが作られ始めたのは、今からおよそ三百年程前の江戸時代と言われております。 東海道は、毎日沢山の旅人が往来していたため、 土産物として盛んに売られるようになりました。 元々、 うちわは中国から渡ってきたもので、 貴族や豪族の人が装飾品としたり、 風塵や日光をよけるためのものでした。 そのようなうちわが 一般の人々にまで 使われるようになったのが江戸時代なのです。

日永は東海道と伊勢街道の分岐点であり、一日に往来する人の数は多い時で一万人いたとも言われています。お伊勢まいりへ行く途中、気に入った絵柄を注文して、帰り道に再び立ち寄り、出来上がった日永うちわを持ち帰ったと言われています。

茶屋や旅籠が軒を連ねており、日永うちわの他にも、永餅、日永足袋が有名で、日永の三大名物と言われておりました。街道には十数軒のうちわ製造業者があり、全国的に有名でしたが、明治中期よりの交通機関の発達と時勢の流れで旅人の通行が減り、現在では稲藤一軒となりました。

~お伊勢まいりのみやげとして 江戸より続く三百年の伝統と技~

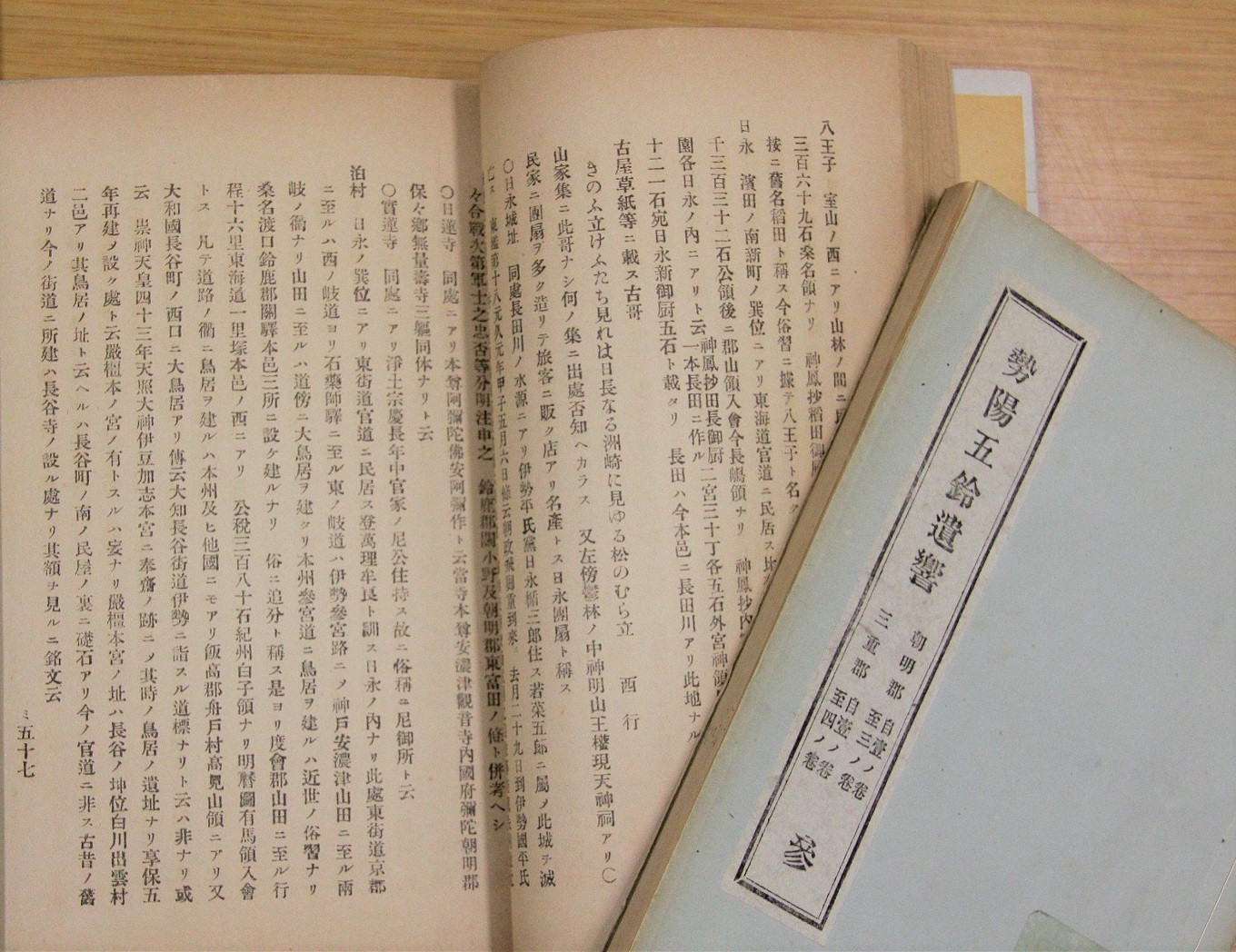

三重県での郷土史家安岡新毅先生が、天明年間から県内の至る所を調査して回り、

天保4年(1833年)に完成した「勢陽五鈴遺響」という本の日永村の項を見ると、

「民家にうちわを多く造りて、旅客に販ふ店あり。名産とし日永うちわと称す」とあります。

天明元年は1781年ですから、今から二百三十年前には、

盛んに製造して街道を上下する人々に売っていたようです。

それ以前の元禄の頃にも売られていたようで、

三百年以上の歴史があるといわれています。

日永うちわの特徴

一本の細い竹をそのまま使っているので、柄(え)が丸く、手によくなじみ、

持つとひんやりと心地よい感触がします。

また、女竹(めだけ)を細かく割き、それを交互に袋状に編んでいるので、

竹が弓のようにしなります。

そのため、あおぐ風が柔らかくなびくという優雅な持ち味がでるのです。

平成六年、三重県の伝統工芸品の指定をいただきました。

~温故創新~

先代は生前、「商売が続く限り、日永うちわの灯を絶やすな」とよく言っておりました。

「商売は牛のよだれのように細く長く」とも言っておりました。

しかし、私はやるからには大きくしたいのです。守るだけでなく、攻めていきたいと思うのです。

おかげさまで、新しい発想を取り入れながら、受け継がれた技法が生み出す独自の風合いと持ち味を守り続け、今日まで何とか歩んでくることができました。

日永うちわを買っていただくお客様、会社で働く従業員、品物を卸していただく仕入先、その他、弊社に関わるすべての皆様の支えがあって、はじめて守っていけるのだと思っています。

すべての事に感謝し、これからも一本一本作り続けていきたいと思います。

| カテゴリ |

民芸品・工芸品

>

伝統技術

>

雑貨・日用品 > その他雑貨・日用品 > |

|---|

- 自治体での管理番号

- A162

- 地場産品類型

3号

- 地場産品に該当する理由

区域内の事業所において、製造から梱包までの工程を行っています。(告示第5条第3号に該当)

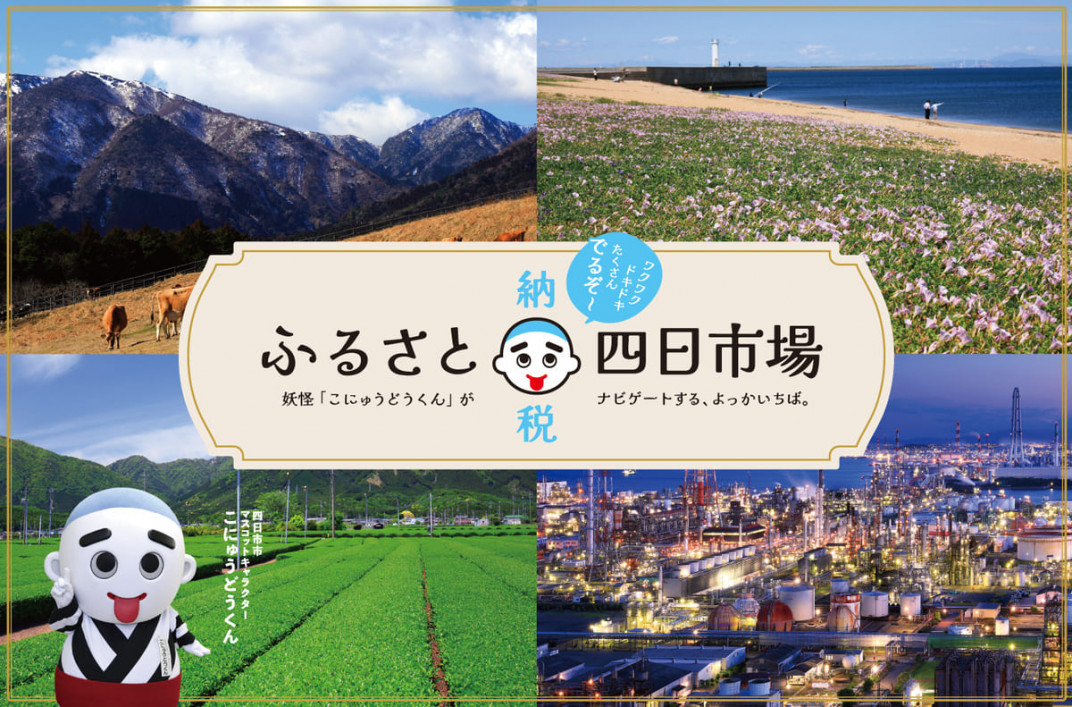

四日市市について

「住んでよいまち」「働いてよいまち」「子育て・教育に適したまち」「高齢になっても安心して暮らせるまち」 31万人元気都市 四日市市 を応援してください。

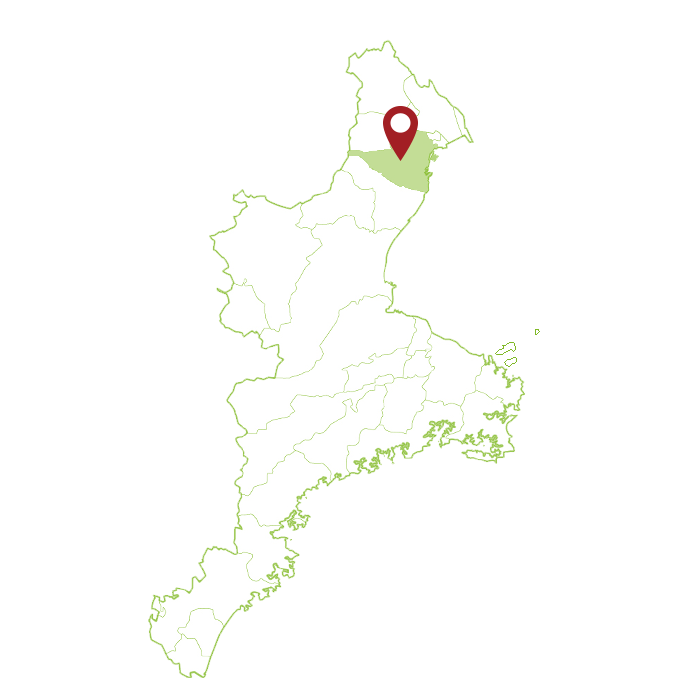

四日市市は、日本のほぼ中央に位置し、西は鈴鹿山脈、東は伊勢湾に面した自然豊かな地域であり、東海・近畿・北陸・という3つの経済圏につながる地理的条件にも恵まれた都市です。

また、歴史や文化、伝統によって育まれたさまざまな魅力を有し、特に、公害を教訓に環境技術を蓄積してきた石油化学コンビナートや内陸部の半導体製造工場をはじめとする全国屈指の産業集積は、本市の活力の源になっています。

本市は、このような特徴を生かして多様な産業の振興を図るとともに、子育て支援や教育・医療・福祉対策にも力を入れ、誰もが暮らしやすいまちとして、さらなる発展を目指しています。

「31万人元気都市 四日市市」の実現に向けて、ぜひ応援をお願いします。

三重県 四日市市