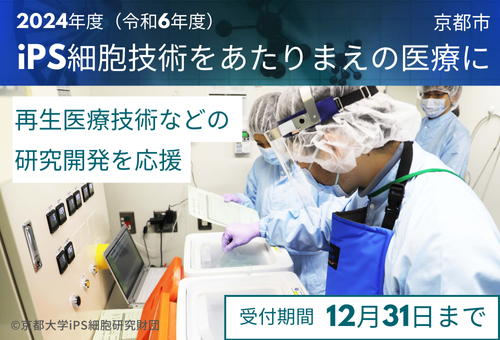

【2024】「iPS細胞技術をあたりまえの医療に」- 再生医療技術などの研究開発を応援

カテゴリー:健康・福祉

寄付金額 24,402,136円

目標金額:22,000,000円

- 達成率

- 110.9%

- 支援人数

- 330人

- 終了まで

- 受付終了

京都府京都市(きょうとふ きょうとし)

寄付募集期間:2024年10月1日~2024年12月31日(92日間)

京都府京都市

2020年10月、iPS細胞技術をはじめとする再生医療等を「あたりまえの医療」にすることを目指し、京都市と公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団が連携して本プロジェクトを立ち上げ、2024年で5年目を迎えました。

昨年度も全国の皆様から温かなご支援を賜り、おかげさまで、多くの研究開発の促進に寄与することができました。厚く御礼申し上げます。

しかしながら、再生医療をはじめとするライフサイエンス分野の研究開発には非常に多くの時間と金銭的コストがかかり、実用化を目指すには継続した支援が非常に重要な役割を果たします。

iPS細胞技術の実用化を目指す公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団を支援するとともに、再生医療等のライフサイエンス分野の研究開発の更なる発展に向け、本プロジェクトにご賛同いただける皆様からの、温かいご支援をお願いいたします。

寄付金の使い道

再生医療をはじめとしたライフサイエンス分野の研究開発を支援するため、御支援いただいた寄付金から事務経費を除いたうち、半額を ⑴公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団への寄付、残り半額を⑵ 企業や大学研究者による再生医療をはじめとした研究開発への支援として活用させていただきます。

【目標金額に達しなかった場合の寄付金の取扱い】

※ 目標金額以上の寄付が集まった場合、目標金額に達しなかった場合のどちらでも、上記の目的に活用させていただきます。

公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団の取組とは

iPS細胞技術をあたりまえの医療に

山中伸弥教授が人の皮膚細胞から、さまざまな身体の組織や臓器の細胞に分化する能力を持つiPS細胞の作製に成功したことを論文発表したのは2007年。これまで治らないと言われてきた病気と闘う患者さん、その周囲の人たちに大きな希望を与えてくれました。

2010年には「一日でも早く、iPS細胞を使った治療を患者さんに届ける」という未来を実現するため、京都大学iPS細胞研究所(CiRA)が立ち上がりました。

しかし実用化への道には多くの障壁があります。そのひとつはiPS細胞の安定した製造です。大学(国立大学法人)が永続的にそして安定的に製造工場の役割を担うことは、大学の性質上不可能である可能性が大変高く、壁を乗り越え続けることは困難です。

産業界への「橋渡し」をスムーズにし、企業の力を借りやすくするため、2019年には京都大学iPS細胞研究財団(以下、iPS財団)を設立しました。研究・開発用のiPS細胞(iPS細胞ストック※)や品質評価などの技術を企業へと「橋渡し」するため、公益財団法人として活動を続けています。

※ iPS財団のiPS細胞ストックは、非営利機関には無償で、営利機関には良心的な価格で提供されています。

寄付金の使い道① iPS財団への支援

iPS財団からのご挨拶とお礼

2023年も多くのご支援をいただき誠にありがとうございました。

iPS細胞にかかる研究の特徴の一つは、研究段階からご寄付を含めて大変多くの方々に関わっていただき、実用化が進んでいることにあると言えます。2023年度は、皆様からのご支援が実を結び、免疫拒絶反応のリスクを小さくできるゲノム編集iPS細胞ストックの提供も開始することができました。ここまで着実な歩みを進めることができたのも、京都市様はじめ多くの寄付者の皆様のおかげです。皆様から寄せられた応援の「声」に大きな力をいただき、研究開発を進められることは本当にありがたいことと感謝しております。皆様からのご支援を大切に活用させていただき、iPS細胞技術をいち早く実用化できるよう、今後も邁進してまいります。

下記に、寄付者様からいただいたコメントを一部掲載させていただきます。

大変な研究ですが、末永くこの活動応援します。(2023年10月)

iPS細胞研究が益々発展していきますよう願っています。研究者の皆さん、よろしくお願いいたします。(2023年11月)

いつかips細胞によって高度な医療がより身近になって欲しいです 今必要な方々や、いつか自分や家族もその恩恵を受けられるようになる日が早いことを望み、 活動を応援します(2023年11月)

日本発の技術が世界の苦しむ人を救うことができると思うと胸が高まります。現場の方々の助けになりますと幸いです。(2023年12月)

ぜひIPSの開発技術で、多くの難病の方が救われる事を願っています。(2023年12月)

iPS細胞で叶うこと

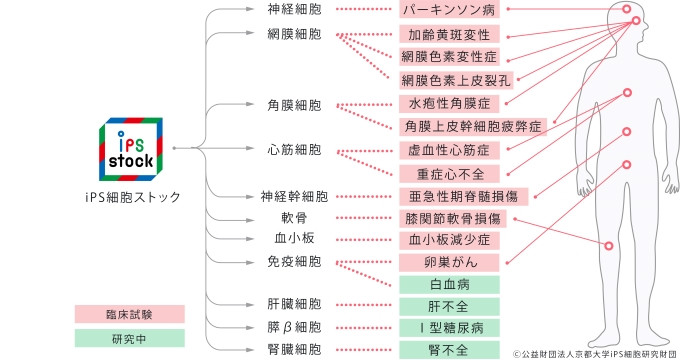

iPS細胞(多能性幹細胞)は、さまざまな組織や臓器の細胞に変化(分化)する能力を持ち、事故や疾病などにより失われたり、機能不全となったりした臓器や組織に移植する事で機能を改善させる「再生医療」という分野で期待されています。

ヒト由来のiPS細胞の樹立に成功した山中教授が、2012年にノーベル生理学・医学賞を授与されたことでも一般に知られるようになった技術で、ほぼ全ての種類の細胞への変化(分化)が可能だと言われています。

同じく多能性幹細胞として、iPS細胞の少し前に発見され盛んに研究されているES細胞は、受精卵から作られるために、胚性幹細胞とも呼ばれています。iPS細胞は、皮膚や血液など、より採取しやすい体細胞から作製が可能ということで注目されています。

工程と課題

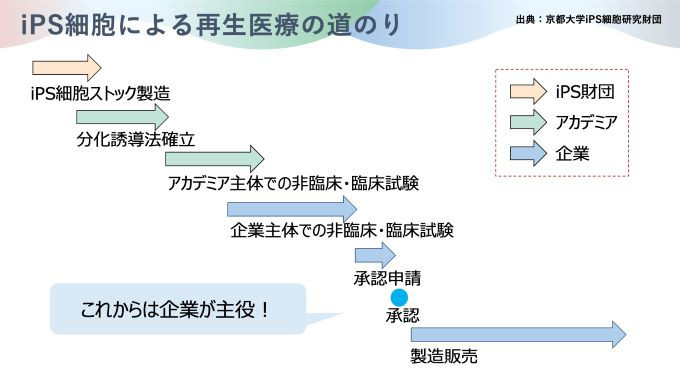

患者さんも、そうでない人も。多くの人が待ち望むiPS細胞の実用化までには、いくつかのステップを完了する必要があります。

iPS細胞を使った新しい治療法を探す「基礎研究」、動物や細胞などを使った「非臨床試験」、患者さんにご協力いただく「臨床試験(治験)」、そこから厚生労働省へ「承認申請」を行い、「承認」を受けて薬価が決まり、はじめて「実用化」へ。

iPS細胞を用いた再生医療が今後実用化し、保険医療として誰もが受けられる治療となることを切に望む方々にとって、コストはもちろん時間の削減も重要なことです。しかも、1つの病気や治療法ごとにこの工程を踏むことが必要です。このため、参入者(社)が多いほど様々な病への活路となります。

iPS細胞は様々な細胞の組織や臓器になる能力がありますが、実際にiPS細胞で治せる病気の種類を増やすには、実用化を目指す研究者や企業との関わりを増やすことが重要です。

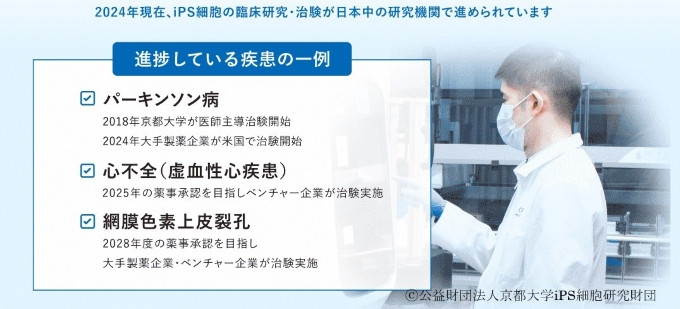

現在の進捗状況

iPS財団がiPS細胞や技術をスムーズに提供していくことで、再生医療の裾野は広がり、技術の実用化に向けて着実に前進を続けています。

近年は、大学や研究機関、企業主体での実用化に向けた臨床試験も増加しており、実用にむけての有効性が見えてきた疾病もあります。

下記に最新の事例をいくつかご紹介させていただきます。

その他にも、iPS財団からiPS細胞ストックを提供された各研究機関・企業で下記のような臨床研究・治験が計画・実施されています。(下図参照、2024年8月現在)

【my iPSプロジェクト】

iPS細胞技術のさらなる普及を目指し、my iPSプロジェクトと題した技術開発の取り組みも行っています。

iPS細胞を自動で培養する方法の研究開発など、様々な研究機関や企業と協力し、医療用のiPS細胞を短期間・低コストで提供し、より一層普及させることを目標としています。

2025年には大阪市内に施設を設置し、さらに活動を展開していく予定です。

iPS財団からのコメント

公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団

専務理事 高須 直子 氏

社会連携室 兼 広報グループ 和田 依美里 氏

大学などの研究機関で研究が進められた技術やアイデアが、産業界で実用化されるまでには、様々な課題があります。その課題を解決するために、iPS財団は設立されました。

作製したiPS細胞は、患者さんの治療に使う移植用の分化細胞に変化させ、最終的に患者さんの体内に投与されます。しかし、生きている細胞であるため、最後に滅菌処理をすることができません。細胞にダメージを与えず、品質を保ったまま製造を完了させるためにも、製造過程では徹底的に品質試験を行い、作製後も移植用細胞の原料として良い品質のものだけを研究機関や企業へ提供しています。

上記のような製造作業を安定的に行うためには、熟練した技術者の雇用や、細胞を製造するためのクリーンルームの厳重な管理、ミスのない品質試験が必要で、全ての工程において非常に多くの資金や時間、人材を必要とします。iPS細胞を扱う組織が、個々にこれらの設備や人材を準備することは、現実的ではありません。このため、私たちiPS財団がiPS細胞の製造を一手に引き受け、少しでも多くの研究者や企業の皆様に、実用化に向けた研究を進めていただくことを使命としています。

2007年に初めてヒトiPS細胞の樹立成功が論文発表されて17年が経ちました。今では、iPS細胞を使ったいくつかの疾患の治験で有効性などが確認され、企業がiPS細胞技術を使った治療を市場に出すというゴールも、視野に入り始めています。これからも研究機関や企業の皆様には、当財団としてできる最大限のサポートをすることで、少しでも患者さんや社会に役立てるよう尽力してまいります。

これからもご支援の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

寄付金の使い道② 企業や大学研究者による再生医療をはじめとした研究開発への支援

多くの企業や研究者が挑戦できる環境を作るために

京都市内では、京都大学をはじめとする大学・研究機関や地元企業等により、再生医療をはじめとした様々な医療技術の研究開発が進められています。

しかし、医療技術・製品の研究開発は資金面の負担が大きいことが大きな課題の1つとなっており、革新的な医療技術の研究開発に多くの企業や研究者が挑戦できる環境を作り、再生医療をはじめとした新たな技術開発を活性化させるためには、これらの方々に対する資金面での支援が欠かせません。

再生医療技術をはじめとしたライフサイエンス分野の研究開発への助成

京都市では、市内の大学研究者及び中小企業者に対して、新たな医療機器や医薬品等の革新的な医療技術に関する研究開発に助成する「京都発革新的医療技術研究開発助成事業」に取り組んでいます。

2024年度は、再生医療技術を活用した研究開発等、13件の革新的な医療技術の研究開発に対して支援を行っております。

今回のプロジェクトでも、iPS財団への支援に加えて、これらの企業や大学研究者が行う再生医療技術等の研究開発への助成事業に活用させていただくことで、より多くの研究開発を更に加速させてまいります。

※目標金額以上の寄付が集まった場合、目標金額に達しなかった場合でも、上記の目的に活用させていただきます。

本助成事業による研究開発支援事例を下記にご紹介いたします。(五十音順)

【株式会社Arktus Therapeutics】

iPS細胞×組織立体化技術の組み合わせにより、膝軟骨再生医療の世界初の治療法に取り組む。

従来の方法では対処が難しかった部位や広い面積の損傷を治療可能な製品開発を進めている。

【HiLung 株式会社】

肺炎・肺がんなどの呼吸器疾患で苦しむ多くの方を救うため、ヒトの肺細胞を大量製造し、肺の病気の研究や治療薬候補の効果予測を行う、精巧かつ汎用性の高い "ミクロンサイズのシミュレーター" として応用・事業化。当社の提供する "iPS 肺細胞" は新型コロナウイルスや今後の世界的流行を起こしうるウイルス感染の研究や創薬をはじめ、世界中で活用されている。

【リジェネフロ株式会社】

iPS細胞を活用した腎臓の再生医療と創薬を目的としたバイオテクノロジー企業。慢性腎臓病に対する世界初の細胞治療を目指しているほか、iPS細胞由来の疾患モデルを用いて発見した腎臓の難病ADPKDの治療薬の臨床試験を進めている。また腎臓だけでなく肝臓・すい臓領域でも多数のパイプラインを有しており、iPS細胞の様々な実用化が期待される。

公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団 理事長 山中 伸弥 氏

最適なiPS細胞技術を、良心的な価格で届ける

私たちiPS財団の役割は、移植用細胞の原材料となる「臨床用のiPS細胞」の製造・品質評価・技術開発などを通じ、iPS細胞を用いて病気の治療法を開発する大学や企業の研究者を支え、実用化まで伴走することです。

当財団が提供するiPS細胞を使用した大学・企業の研究プロジェクトも今年は大きく進展しました。いくつかのプロジェクトでは、国内で治療法の実用化を目指す「薬事申請」に向けた準備を進めています。

京都市様のご尽力により、2020年から実施いただいている「ふるさと納税型クラウドファンディング」では、今年も寄付先の一つとして当財団へご支援を賜りますこと、深く感謝申し上げます。

iPS細胞を患者さんに届けるためには様々な技術開発と莫大な費用が必要で、実用化までには多くのハードルを乗り越える必要があります。

本クラウドファンディングを通じてお寄せいただくご寄付を大切に活用させていただき、様々な協力機関の皆様と力を合わせながら、一丸となって実用化に向けた歩みを進めてまいります。

皆さまからのあたたかいご支援を心からお願い申し上げます。

公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団

理事長 山中伸弥

(写真提供:公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団)

京都市長 松井 孝治

寄付者のみなさまへ

日本人でお亡くなりになる方の原因として最も多いがんをはじめ、心不全、パーキンソン病など、難病の解明や治療にもつながる再生医療は、難病や怪我で苦しむ方々はもとより、人類の大きな希望です。

そんな再生医療を「あたりまえの医療」に。

その志のもと、京都大学iPS細胞研究財団と共に始めたクラウドファンディングも、今年で5年目を迎えました。

これまで全国の皆様から多大な御支援を賜ったことに、改めて厚く御礼申し上げます。いただいた御支援は、iPS細胞技術などによる研究の推進や新たな治療法の開発につながっています。

しかしながら、再生医療の実用化にはまだまだ多くの乗り越えなければならない壁があり、更なる支援の継続が不可欠です。

本市としても、この革新的な医療技術の研究開発を後押しするプロジェクトを、引き続き実施してまいります。

皆様からの御支援が、世界の医療、人類の未来を変える大きな一歩につながります。温かい御支援を心からお願い申し上げます。

京都市長 松井 孝治

皆様の温かなご支援をお願いいたします。

-

2025年01月14日 09:30

目標達成のご報告と心からの御礼

この度は、本市のふるさと納税型クラウドファンディング【「iPS細胞技術をあたりまえの医療に」- 再生医療技術などの研究開発を応援】にご支援いただき、誠にありがとうございました。

本クラウドファンディングは令和6年12月31日をもって終了し、皆様の温かいご支援とご協力により、おかげさまで、目標金額2,200万円を無事に達成することができました。心より感謝申し上げます。

皆様の思いが詰まったご寄付を大切に使わせていただき、①公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団への寄付 ②企業や大学研究者による再生医療をはじめとした研究開発への支援 へと活用させていただきます。

iPS細胞技術は、昨年10月に1型糖尿病患者さんを対象とした医師主導治験に関する発表がされるなど、世界中の研究者の皆様のお力により日々前進しております。

iPS細胞技術があたりまえの医療となることを目指し、私たちはこれからも、iPS細胞技術をはじめとする再生医療技術等の研究開発を支援し続けます。

また、本市では、本プロジェクトのみならず、ライフサイエンス産業の振興に取り組む中で、大学研究者や企業の研究技術の社会実装を目指した支援をしており、これからもより一層尽力して参る所存でございます。

改めて、皆様の温かいご支援に心より感謝申し上げます。

今後とも、引き続きご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

京都府京都市

【寄附受領証及びワンストップ特例申請書について】

・寄附日から概ね2週間程度で発送いたします。

(ゴールデンウィーク、お盆、年末年始などの大型連休の期間中はお届けにお時間がかかる場合があります。)

・ダウンロードした申請書を御利用の場合は、下記の宛先まで送付ください。

<送付先>

〒849-8790

佐賀北郵便局 私書箱7号

京都市ふるさと納税業務受託業者(株式会社JTB)

※第五十五号様式の受付処理・通知に関しましては、(株)JTBならびに(株)シフトセブンコンサルティングが受託しております。

【申し込み後の内容変更・寄附金受領証明書・ワンストップ特例申請書】

JTBふるぽ(ふるさと納税)コールセンター

TEL:050-3146-8897

10:00~17:00 年中無休(1/1~1/3を除く)

よくあるご質問・お問い合わせフォーム:https://faq.furu-po.com/

お問い合わせはこちら、またはコールセンターまでお願いいたします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

京都市は、伝統の技と最先端技術との融合により独自の強みを発揮する企業が集積するまちであり、同時に、世界をけん引する優れた研究開発を行う大学・研究機関が集積するまちでもあります。

この京都ならではの都市特性を最大限に生かし、産学公の強固な連携の下で、ライフサイエンス分野などにおいて新たなイノベーションの創出支援に取り組んでいます。

担当:京都市産業観光局産業イノベーション推進室

TEL:075-222-3324

受付時間:平日 8:45~17:30(年末年始を除く)

コメント投稿をありがとうございます!

あなたのその想いが

プロジェクトを動かしています。

投稿は順次、進捗情報ページへ反映されます。

反映まで数日かかることがあります。