水田での小鮒養殖を未来に繋げたい~小鮒の生産量の拡大を目指して~

カテゴリー:食・農林水産業・商工業

寄付金額 90,000円

目標金額:2,000,000円

- 達成率

- 4.5%

- 支援人数

- 6人

- 終了まで

- 受付終了

長野県佐久市(ながのけん さくし)

寄付募集期間:2022年12月16日~2023年3月16日(91日間)

長野県佐久市

長野県佐久市では、食文化として親しまれている「水田鮒」を未来に繋げるため、養殖技術の伝承と生産量拡大を目指して、クラウドファンディングに挑戦します。

佐久市の小鮒生産は、江戸時代から水田で米づくりと一緒に鯉を育てる養殖の副産物として小鮒が収穫されていました。その後、鯉の養殖技術を活かして水田で鮒だけを養殖する「水田鮒」として発展してきました。

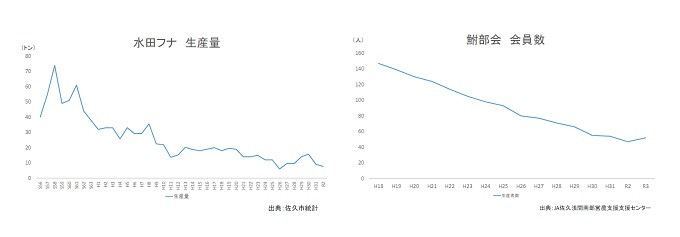

しかしながら、ピークには約70トンあった小鮒の生産量も、生産者の高齢化や飼料コストの増大などから年々減少し、近年では、約8トンの生産まで減っている状況です。

このため、佐久市では、新たな生産者の育成と安定した生産技術の確立に取り組んできました。

今回、これまでの取り組みで得られた成果を生産現場で活かすため、クラウドファンディングを活用して、安定生産技術マニュアルの作成など生産量拡大の推進を一層図ってまいりますので、応援よろしくお願いします。

ふるさと納税で

このプロジェクトを応援しよう!

ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄付できる制度です。

控除上限額内の2,000円を超える部分について、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。

控除上限額かんたんシミュレーション

江戸時代から続く、「稲田養鯉」の技術を継承して 水田フナ養殖へ

佐久地域では、江戸時代から水田で水稲と一緒に鯉を養殖する養殖方法(稲田養鯉)が盛んに行われてきました。

しかし、ため池を利用した養殖技術の普及や食生活の変化による鯉の需要減少などにより、水田での鯉の養殖は衰退していきます。

昭和中期に入って、水田再編対策が推進された際に、お米の生産調整、低農薬米の生産、水田での養殖が両立できることに注目され、鯉の養殖の副産物として一緒に収穫されていた小鮒が、鯉の養殖技術を継承し、佐久地域の水田で小鮒が養殖されるようになりました。

江戸時代から続いた水田での鯉の養殖技術は現在は食用小鮒の養殖の中で息づいています。

一斉に収穫される 秋の風物詩

小鮒の養殖は5月に親ブナを産卵させて水田でふ化させるとこからスタートします。

9月の収穫までの半年の間、生産者の方が毎日餌をあげ、大切に育てていきます。

10月上旬の水稲の刈取時期に合わせて9月に水を抜き、小鮒が一斉に収穫されます。

毎年9月に収穫される小鮒は秋の風物詩であり、佐久市の大切な食文化であります。

昔も今も愛される郷土の味

5月から9月まで養殖され、水田から水揚げされた小鮒を各家庭で甘露煮にして食する習慣は、佐久市の大切な秋の風物詩であるとともに、その煮方、味付けは各家庭の秘伝として代々受け継がれ、我が家の自慢料理の一つになっています。

また、小鮒は生きたまま消費者の方に販売され、新鮮なうちに各家庭で調理し、甘露煮として食卓に出されるため、この時期だけの秋の風物詩となっています。

しかし、生きたまま販売されている「活小鮒」の生産量は年々少なくなり、今日では予約を行ってもすぐにいっぱいになってしまうほどの人気となっています。

IoT技術を活用した養殖

佐久の小鮒の養殖は昭和36年頃より盛んに養殖がされるようになり、最盛期の昭和58年には約70tの収穫量がありましたが、生産者の高齢化などにより生産量が年々減少し、令和3年は約8tほどの生産量が減少しています。

また、生産者の組合である鮒部会も平成18年には153名いた会員数が、令和3年には52人に減少しております。

令和3年度から小鮒の安定的な生産のための知見や養殖マニュアル作成のために、東日本電信電話株式会社(NTT東日本)、長野県水産試験場佐久支場、佐久市の三者で協力し、IoT技術を活用した養殖環境の調査を行っています。

佐久市の伝統的な養殖方法では水田で水稲と一緒に小鮒を養殖するため、気温や水温の影響を大きく受けます。

IoT技術を用いて、水温、気温、水中の酸素濃度などを継続的に調査してデータ化することにより、小鮒の安定生産につながる養殖マニュアルの作成を目指しております。

■寄附金の使い道

小鮒の生産量の拡大のための費用として活用

・IoT技術を用いた養殖マニュアルの作成

・新規養殖者に対する養殖技術の研修会の実施

※目標金額に達しなかった場合でも、小鮒の生産量の拡大のための費用として活用させていただきます。

食文化の継承のために

佐久市には豊かな自然があります。その豊かな自然を生かし小鮒の養殖も行っていましたが、生産者の高齢化の影響により、徐々に生産量が減少してしまいました。

今回のクラウドファンディングを通して、小鮒の生産量を増加させることに繋げ、佐久市の食文化を継承に繋げます。

また、小鮒養殖の際には農薬が使われないため、養殖されている水田には多様な生き物が育まれます。

小鮒の生産量が増加することにより、豊かな自然が維持される環境が維持されます。

■今後の事業実施予定

令和4年度の事業予定

・IoTを活用した水田環境の継続的な調査事業

・新規養殖者に対する養殖技術の研修会の実施

【令和5度以降の取り組みについて】

・養殖マニュアルの配布

・生産者への生産量拡大につながる事業の実施

・新規養殖者に対する養殖技術の研修会の実施

寄付者の皆様へ

佐久市長 栁田 清二

■プロジェクトにご賛同いただける皆様へ

佐久市は、浅間・荒船・八ヶ岳・蓼科の雄大な山並みと、千曲川の清流、満天の星に抱かれ、豊かな自然や先人の築いてきた歴史と伝統に育まれた、美しい高原のまちです。

佐久の小鮒は佐久市の秋の風物詩として、市民の方に親しまれている食文化であります。

佐久の小鮒が養殖されている水田は減肥料・減農薬で育てられ、収穫されたお米は「ふな米」としてブランド化されております。

生産者の高齢化や飼料価格の高騰によって、小鮒養殖を取り巻く環境は非常に厳しい状況にあり、生産者と生産量はともに年々減少の一途をたどっております。

そのため、需要に対して十分な量の確保が難しく、家庭料理であり秋の風物詩でもある小鮒の甘露煮といった昔ながらの食文化が失われてしまうことを危惧しております。

佐久の食文化と養殖技術の継承のためにもみなさまにこのプロジェクトにご理解いただき、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

JA佐久浅間 鮒部会 部会長 臼田 和好

私の父の代から小鮒を養殖を行っており、毎年秋の収穫を楽しみに小鮒の養殖を行っています。

小鮒の養殖は半年間という短い期間ではありますが、大きく育てるためには毎日の餌やりが大切になってきます。

鮒は万遍なく水田にいるため、複数箇所にわけて餌をあげる必要があり、餌やりに手間がかかってしまいます。

そんな手間をかけてでも、毎年楽しみに秋の風物詩にもなっている小鮒を待っている方のために、毎日欠かさず鮒の世話をしております。

今後、生産者の高齢化はますます、深刻になるため、新しく始められる方が養殖しやすい環境を作っていくことが大切になってきます。

今日は、生産量が減ってしまい、手に入りづらくなってしまった小鮒ですが、生産量を増やしていき多くの人に小鮒の味を楽しんでいただき、食文化として継承していきたいです。

お礼の品をご紹介

本プロジェクトにご寄附をいただきました皆様へ、お礼の品をご用意いたしました。

【注意事項】

※このプロジェクトへのご寄付は、ふるさと納税制度の対象となります。そのため、佐久市にお住まいの方はご寄付をいただくことは可能ですが、お礼の品をお送りすることが出来ません。何卒ご了承ください。

※お礼の品は、順次発送を予定しております。お礼の品によっては発送時期が異なる場合もございますので、ご了承のうえ、お申し込みください。

現在進捗情報はありません。

長野県佐久市

佐久市(さくし)は長野県下4つの平のひとつ佐久平の中央に位置し、市の中央を詩情豊かな千曲川が流れ、浅間山など雄大な山並みに抱かれた美しい高原都市です。北陸新幹線、上信越自動車道が東西に走り、中部横断自動車道が整備されるなど高速交通ネットワークの拡充に伴い、日本のほぼ中央に位置する佐久市は、高速交通の結節点、交流圏の拠点として飛躍的な発展が期待されている全国有数の健康長寿都市です。

コメント投稿をありがとうございます!

あなたのその想いが

プロジェクトを動かしています。

投稿は順次、進捗情報ページへ反映されます。

反映まで数日かかることがあります。