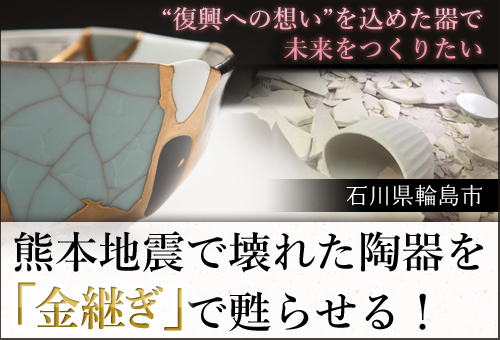

熊本地震で壊れた陶器を「金継ぎ」で甦らせる!“復興への想い”を込めた器で、被災地同士の絆と未来をつくりたい

カテゴリー:新産業・地域創生

寄付金額 14,062,000円

目標金額:10,000,000円

- 達成率

- 140.6%

- 支援人数

- 402人

- 終了まで

- 受付終了

石川県輪島市(いしかわけん わじまし)

寄付募集期間:2017年8月1日~2017年10月29日(90日間)

石川県輪島市

昨年4月に発生した熊本地震。輪島市は被災地を緊急支援するため「災害義捐金(ふるさと納税)」の代理寄付窓口を開設しました。平成19年に発生した能登半島地震での被災経験をもとに、被災地域での最優先事項を鑑みて、被災市町村に迅速かつ直接寄附金を届けるためでした。そして、復興には寄附金以外の継続的な支援策も必要と感じています。そこで輪島市は、熊本地震で割れてしまった陶器を再生する事業に取り組むことにしました。

熊本には、精魂こめて完成させた作品が地震で壊れて、つらい経験をした陶芸家たちがいます。その陶片を輪島塗の職人が預かり「金継ぎ」などの技法で修復するだけでなく、「新たな美」を宿す器として再生させます。「地震に負けるな!」という気持ちと、輪島塗職人の技を器に込めて被災地を元気づけたい。そして、被災地同士の陶芸家と職人が交流することで新しい工芸品を生みだす機会にしたい。そんな「未来につながる事業」にしたいと考えています。ぜひ、皆様のご支援をよろしくお願いいたします。

※この事業は、寄附の使い道「4.伝統工芸及び地域文化の保存及び継承」として行うものです。

※実際に入金の確認が取れた寄附額/件数に修正をさせていただいております。

※目標金額到達まであとわずかであるため、掲載期間を90日間まで延長をいたしました。

【10/10追記】

寄附申込後の入金額が確定いたしましたので、プロジェクト受付を終了させていただきました。

皆様からの沢山のご支援誠にありがとうございました。

「五陶輪作品展」 輪島展示会開催のお知らせ[4/12〜26]

■実施内容

修復された作品の展示会を東京、熊本に続き、輪島で開催することになりました。

展示会では、茶碗「繕桜(よしざくら)」「阿蘇」、茶入、花器、箸置きを展示します。「繕桜」は作風が異なる5人の作家たちの陶片と輪島塗の木片をつなぎ合わせた「金継ぎ」の美しさ、「桜の花びら」の蒔絵が特徴です。「阿蘇」は、その名の通り「阿蘇」の自然を螺鈿細工や赤と黒の漆のグラデーションで体現した作品です。そして、箸置き、茶入、花器とプロジェクトで修復、再生した作品をすべて公開する初の展示会です。

■展示会名:「五陶輪 作品展」

■会期:2018年4月12日(木)~26日(木)8:30~17:00 ※入場無料

■展示会場:輪島塗会館(石川県輪島市河井町24-55)TEL:0768-22-2155

■展示作品:茶碗「繕桜」、「阿蘇」、茶入、花器、箸置き

※作品の販売はありません。

■主催:輪島市、KUMAMOTO UTSUWA REBORN PROJECT

「五陶輪作品展」 熊本展示会開催のお知らせ[3/2〜3/4]

みなさまのご支援のおかげで、熊本城の近くにあります熊本県伝統工芸館 地下展示場(和室)にて、「五陶輪作品展」を開催できることになりました。

昨年11月に行った東京(玉川髙島屋)の展示会に続き、2ヶ所目の開催となります。

会場の茶室にて「繕桜」を展示すると共に、KUMAMOTO UTSUWA REBORN PROJECTに参加している5名の陶芸家の作品も紹介いたします。

【参加作品・作家】 五陶輪「繕桜」、上野 浩平、井銅 心平、江上 晋、五嶋 竜也、津金 日人夢

【協力】 木本 智子(日月茶会)

【会期】 平成30年3月2日(金)〜3月4日(日) 9時~17時

※最終日は16時閉場

※3月2日はイベントのため、作品をご覧いただけない時間帯があります。

【会場】 熊本県伝統工芸館 地下展示室(和室)

【住所】 〒860-0001 熊本市中央区千葉城町3番35号

TEL:096-324-4930

【御礼】

クラウドファンディングへのご支援誠にありがとうございました。

8月1日より実施しておりました、ガバメントクラウドファンディング

「熊本地震で壊れた陶器を「金継ぎ」で甦らせる!“復興への想い”を込めた器で、被災地同士の絆と未来をつくりたい」は、

全国各地の皆様の温かいご支援により、目標金額を達成することが出来ました。

ご支援誠にありがとうございました。

石川県 輪島市

このクラウドファンディングは『ふるさと納税』対象事業です!

ふるさと納税とは、自治体への寄附金のことです。個人が2,000円を超える寄附を行ったときに住民税のおよそ2割程度が還付、控除される制度です。

ふるさと納税をもっと知る

私はふるさと納税をいくらできる?(寄附金控除額のめやす)

ふるさとチョイスのガバメントクラウドファンディングについて

熊本地震で壊れてしまった陶器を再生させたい

■熊本地震で、精魂こめた作品を失った陶芸家たち

平成28年4月に発生した熊本地震では、継続的な激しい揺れによる家屋の倒壊や二次災害などから、多くの方が甚大な被害を受けました。この地震の影響は、人的被害のみならず、たくさんの歴史的重要物を壊し、さらには多くの個人の方々の大事な物までも壊してしまう結果となりました。その中には、精魂をこめて完成させた大事な作品を失ってしまった陶芸家たちもいました。

▼ 熊本地震で割れた作品の陶片

■被災経験のある輪島市の支援活動

輪島市も平成19年の能登半島地震で多くの被害を受けましたが、各地からの支援活動を通じて様々な交流が生まれました。この経験を活かして、熊本地震の際は、被災地(7市町村)を緊急支援するために「災害義捐金(ふるさと納税)」の受付代行を行い、全国からの寄附金活動をサポートしました。

■出会いが生んだ陶器再生の始まり

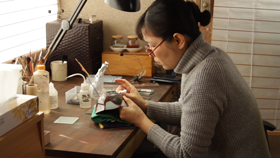

昨年の夏、被災した熊本の陶芸家たちの陶片を「金継ぎ」で修復して、復興の想いをこめた器に再生したいという有志が集まり「KUMAMOTO UTSUWA REBORN PROJECT」を立ち上げました。そして、修復できる技を持つ職人を探す中で、輪島塗と出会いました。能登半島地震で各地から受けた支援へのお礼もこめて、また同じ伝統工芸の職人として、器の修復で被災地の陶芸家を元気づけることができるなら、という思いで輪島塗の職人夫婦が協力することになりました。この出会いが、熊本地震で割れた陶片を「金継ぎ」などの技で修復する「被災陶器再生プロジェクト」につながることになります。

【金継ぎとは】

破損した陶磁器を漆でつなぎ合わせて補修する昔ながらの技法で、補修した部分を金で装飾するものです。

単なる実用面の補修だけでなく、補修部分から偶然生じた模様を美しさとして楽しむこともでき、これまでは一部の愛好家から求められていましたが、近年では一般的な広がりもあり、各所でワークショップや金継ぎ教室も開かれたりしています。

丈夫な輪島塗は修理しながら長年使うことができるのが特徴で、漆器の修復と陶磁器の金継ぎ技術は共通する部分が多く、特に輪島塗の蒔絵職人の技術が生かされます。(陶片の接合だけなら漆塗りの職人でも可能ですが、金の装飾も含めると蒔絵職人が行うことが多い)

近年、「漆=輪島」のイメージで金継ぎの相談が非常に増え、現在までにたくさんの陶器を金継ぎする実績をもっています。

■数か月に渡る作業の末、美しく輝く器に再生

修復の目的は、陶器を単純に元の形にするのではなく、バラバラな種類の陶片をひとつの器として再生することで、復興への想いをこめることでした。この取り組みに賛同した5人の陶芸家たちは実力派の作家ばかりで、提供された陶片も素晴らしく、それを新しい器として甦らせるには、職人夫婦の数か月におよぶ試行錯誤と地道な作業が必要となりました。

苦労の末、異なる陶片と輪島塗の木片が金継ぎで見事にひとつに融合され、さらに桜の蒔絵が装飾された美しい茶碗が生まれました。

茶碗 “繕桜(よしざくら)”

茶碗は「繕桜」と名付けられました。 「繕」は「繕う(つくろう)」。 「金繕い」とも呼ばれる「金継ぎ」、陶片を継ぐ「漆」のことであり、 そして輪島と熊本がつながった「縁」を意味します。 「桜」は、熊本城の桜をイメージした描かれた蒔絵から。5枚の花びらは、5人の陶芸家を象徴しています。

「復興への想い」×「異なる伝統技術」

=「新たな美」

■交流事業で、継続的に熊本を支援

輪島市は、完成した「繕桜」を見て、「金継ぎ」による陶器再生事業を熊本の復興支援につなげたいと考えました。能登半島地震で経験しましたが、震災からの復興には長い時間がかかり、その間に記憶の風化も懸念されます。寄附活動も重要ですが、復興支援を続けていくためには人がつながり、つながった人が“ものづくり”を通して交流することが継続的な支援に必要なのではないか。その思いから「ふるさと納税」を活用した被災陶器再生プロジェクトを本格的に実施することにしました。

■ふるさと納税で、職人たちの製作環境を支援

被災陶器再生プロジェクトで製作する器は、陶片を提供した5人の陶芸家と輪島の職人が連携する意味をこめて「五陶輪」と総称することにしました。「五陶輪」シリーズの最初の作品となった「繕桜」は、輪島の職人たちに「被災した陶片で、復興の想いを表現する作品をもっと生み出したい」「輪島の技術でどこまで美しい作品に再生できるか挑戦したい」という想いを生みました。しかし、今、輪島塗の職人を取りまく環境は決して恵まれているとは言えません。特に若い職人たちの中には、別の仕事をしながら漆器の仕事をしている人も多くいます。

「五陶輪」シリーズの製作には長い作業時間と高価な金粉などが必要なため、一作品につき数十万円の費用がかかる場合もあります。職人たちが腰を据えて作業に取り組める環境を整えるため、製作費をふるさと納税で募りたいのです。

■熊本と輪島の交流で「新たな伝統工芸」を

熊本の陶芸家と輪島の職人は、さまざまな面で異なります。地道な塗作業を行う輪島塗。土から練り上げて、窯で焼いて完成させる陶芸。破損しても修復して使う漆器。割れたら価値を失う陶器。異なる伝統文化の技を持つ両地域の職人たちが実際に会い、話し、技術交流でつながることで、「新たな美」を持つ伝統工芸が生まれる可能性があります。陶片をつなぎ、職人同士をつなぐことが、ものづくりの未来につながる。これが「被災陶器再生プロジェクト“漆でつなぐ五陶輪”」の目標です。

このプロジェクトで実現したいこと

①さまざまな形の「五陶輪」シリーズを製作したい

被災した5名の陶芸家から預けられた陶片は、花瓶や茶碗、皿など様々な種類があります。それらを「五陶輪」シリーズとして製作するための費用とします。「繕桜」に続く新しいコンセプトで複数の作品を製作することで、日本の漆器づくりにおける様々な技術が産地内に残っている輪島の技術の可能性を引き出しつつ、復興の想いを表現した作品を生み出していきたいと考えています。

▼ 「阿蘇(仮称)」

「五陶輪」シリーズの2作目は「阿蘇」がモチーフ。陶片と能登半島地震で被災した輪島塗の一部を使います。抹茶碗のふっくらとした形と豊かな緑の表現に、阿蘇の大地の雄大さを感じます。欠けた部分に輪島塗の赤と黒をぼかした表現を加えることでマグマを表現。阿蘇山に対する畏敬の念を表現したいと考えています。

▼ 箸置きを製作

「五陶輪」シリーズの一部や返礼品の箸置きの製作には若手の輪島塗職人たちに携わってもらうことで、技術向上や人材育成にも寄与していくものとなっています。

②展示会を石川、熊本、東京で開催したい

「五陶輪」の美しさ、魅力を多くの人に知ってもらうため、石川県、熊本県、東京都で展示会を計画します。熊本の5人の陶芸家の作品や輪島の職人たちの作品も展示・販売を行う予定です。また、「茶会」の開催も企画します。

展示会のお知らせ

【4/4追記】

修復された作品の展示会を東京、熊本に続き、輪島で開催することになりました。

展示会では、茶碗「繕桜(よしざくら)」「阿蘇」、茶入、花器、箸置きを展示します。「繕桜」は作風が異なる5人の作家たちの陶片と輪島塗の木片をつなぎ合わせた「金継ぎ」の美しさ、「桜の花びら」の蒔絵が特徴です。「阿蘇」は、その名の通り「阿蘇」の自然を螺鈿細工や赤と黒の漆のグラデーションで体現した作品です。そして、箸置き、茶入、花器とプロジェクトで修復、再生した作品をすべて公開する初の展示会です。

期間:平成30年4月12日(木)〜26日(木) 8時30分~17時 ※入場無料

会場:輪島塗会館(石川県輪島市河井町24-55)TEL:0768-22-2155

----------

【2/15追記】

みなさまのご支援のおかげで、熊本城の近くにあります熊本県伝統工芸館 地下展示場(和室)にて、「五陶輪作品展」を開催することになりました。

「繕桜」と五人の陶芸家の作品を展示いたします。

期間:平成30年3月2日(金)〜3月4日(日) 9時~17時

※最終日は16時閉場

会場:熊本県伝統工芸館 地下展示室(和室)

----------

【10/3追記】

みなさまのご支援のおかげで、東京での展示会が決定いたしました!

玉川髙島屋(東京都世田谷区)本館5階「器百選」にて、熊本の5人の陶芸家と「五陶輪」製作に関わっている輪島塗職人の作品を展示・販売いたします。

期間:平成29年11月1日(水)~11月14日(火)

※最終日は午後5時までの展示

五陶輪の「繕桜」や「箸置き」も展示予定です。

③ 職人と陶芸家の交流を促して、新たなものづくりにつなげたい

「五陶輪」シリーズの製作を通して、輪島塗の職人たちと熊本の陶芸家が互いに両地域を訪れて実施に交流し、技術の意見交換を行うなどの活動を支援します。人的そして事業的なつながりを持つことで、長期的な復興支援と新しい工芸品をつくる「ものづくりの未来」につなげていきます。

④製作過程や関係者へのインタビューを撮影して、WEBなどで発信

製造過程や職人の技術、想いを撮影していきます。映像をWEB、SNSなどで発信することで、本事業や輪島塗、熊本のプロモーションにつなげていきます。

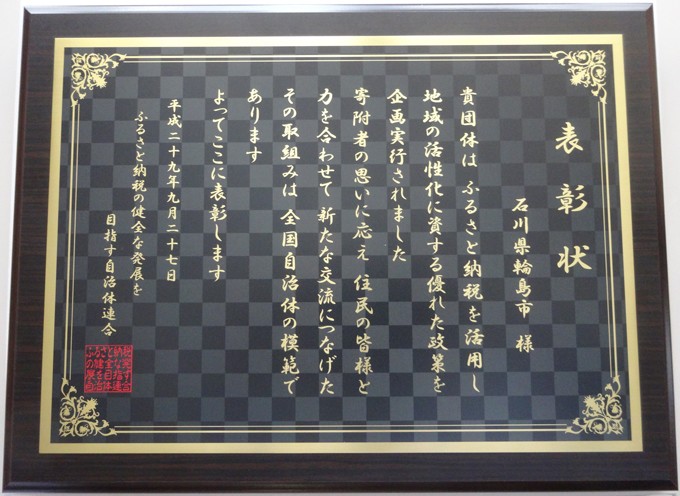

■当プロジェクトが表彰されました!

「ふるさと納税の健全な発展を目指す自治体連合」による、第1回ふるさと納税自治体連合表彰が9月27日、日経ホールで行われ、全国45事例の中から長野県白馬村、高知県越知町と並び、現在当市で行っているプロジェクトが表彰されました。

今後も、皆様よりご支援頂きました寄附金は、輪島塗の保存及び継承事業や地域発展のため有効に活用させていただきます。

このプロジェクトの体制について

お礼の品について

今回当プロジェクトにご賛同いただきました方へ、ご寄附のお礼といたしまして「五陶輪 箸置き」や「輪島塗 箸」をはじめ、「輪島ふぐ」や「加能ガニ」など輪島市の特産物をお届けいたします。

【注意事項】

※お礼の特産品の送付は、輪島市外に在住の方が対象となります。

■五陶輪 箸置き

漆でつなぐ五陶輪で制作するシリーズ作品は非売品となります。しかし、五陶輪に魅力を感じていただいた方のために、限定数ではありますが箸置きをご用意いたしました。

※画像はイメージです。この特産品は様々な陶片を使用して制作しますので、デザインはそれぞれ異なります。

お届けは、平成30年3月頃を予定しております。

※「五陶輪 箸置き」はご好評のため、若干数ですが受付を再開しました。

■輪島ふぐ(天然まふぐ)

ふぐの水揚げ量5年連続日本一の輪島港でとれた天然のまふぐぷりぷりで弾力があり、ふっくらした食感とほのかな甘みがあります。

GCF限定で輪島天然ふぐプレミアムセットとふぐのたたきをご用意いたしました。

■加能ガニ

石川県産ズワイガニ(雄)は柔らかい殻にぎっしり詰まった身、ふっくらした歯ごたえ、そしてジューシーな甘み、甲羅にたっぷりの濃厚なカニ味噌です。ぜひ極上の味わいをご堪能ください。

GCF限定の先行受付となっております。

※お届けにつきましては、下記のとおりとさせていただきます。

ボイル:配送指定はできませんが、お届けは11月下旬から12月上旬になります。

冷 凍:11月20日~12月31日までの期間内で到着日をご指定ください。

(香箱ガニは12月中のお届けとなります。)

■五陶輪 箸置き

漆でつなぐ五陶輪で制作するシリーズ作品は非売品となります。しかし、五陶輪に魅力を感じていただいた方のために、限定数ではありますが箸置きをご用意いたしました。

※画像はイメージです。この特産品は様々な陶片を使用して制作しますので、デザインはそれぞれ異なります。

お届けは、平成30年3月頃を予定しております。

※「五陶輪 箸置き」はご好評のため、若干数ですが受付を再開しました。

■輪島ふぐ(天然まふぐ)

ふぐの水揚げ量5年連続日本一の輪島港でとれた天然のまふぐぷりぷりで弾力があり、ふっくらした食感とほのかな甘みがあります。

GCF限定で輪島天然ふぐプレミアムセットとふぐのたたきをご用意いたしました。

■加能ガニ

石川県産ズワイガニ(雄)は柔らかい殻にぎっしり詰まった身、ふっくらした歯ごたえ、そしてジューシーな甘み、甲羅にたっぷりの濃厚なカニ味噌です。ぜひ極上の味わいをご堪能ください。

GCF限定の先行受付となっております。

※お届けにつきましては、下記のとおりとさせていただきます。

ボイル:配送指定はできませんが、お届けは11月下旬から12月上旬になります。

冷 凍:11月20日~12月31日までの期間内で到着日をご指定ください。

(香箱ガニは12月中のお届けとなります。)

現在進捗情報はありません。

石川県輪島市

能登半島の北西にある輪島市は、豊かな緑と海に囲まれた人口約3万人の町です。中世に曹洞宗の本山「總持寺」が開かれ、北前船の時代には「親の湊」と呼ばれ海上交通の要衝として栄えるとともに、江戸中期以降は漆器業(輪島塗)が盛んになりました。

現在、「漆の里」「禅の里」「平家の里」の3つの里構想を前面に、町の魅力を発信しています。

コメント投稿をありがとうございます!

あなたのその想いが

プロジェクトを動かしています。

投稿は順次、進捗情報ページへ反映されます。

反映まで数日かかることがあります。