七種の宝物をちりばめた美しさ 七宝焼

愛知県の西部に位置するあま市は、広大な濃尾平野と木曽川の恵みにより古くから農業が盛んなまち。戦国時代には7人もの大名を輩出するなどの歴史も持ちます。

伝統・文化を生かし発展し続けるあま市が世界に誇る伝統工芸品「尾張七宝(おわりしっぽう)」をご紹介します。

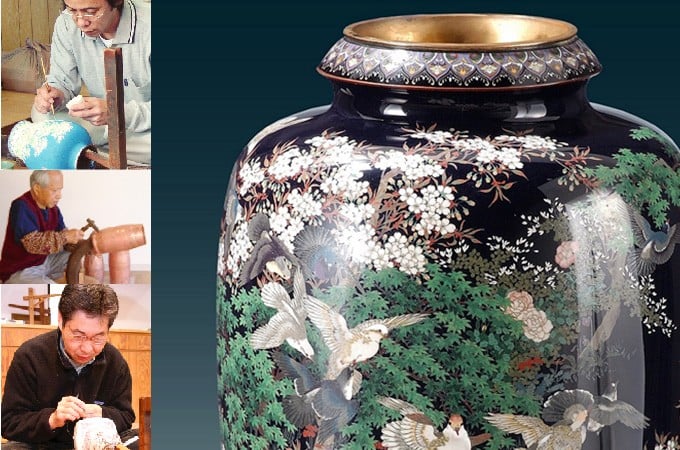

受け継がれる職人技 7つの製作工程

「七宝焼(しっぽうやき)」は、金属の表面に色とりどりのガラス質のうわぐすり「釉薬(ゆうやく)」をのせて焼き付けた伝統工芸品。起源は古代エジプト・メソポタミア文明にまでさかのぼり、これがヨーロッパからシルクロードを通り日本に伝わったといわれています。

「七宝」とは、仏教の経典にある七種類の宝物、金・銀・瑠璃(るり)・蝦蛄(しゃこ)・瑪瑙(めのう)・真珠・玖瑰(まいえ)をちりばめたように美しいもの、という意味。

七宝の製作は工程ごとに違う職人が担当する分業が基本です。現在でも植線や施釉(せゆう)などはすべて職人の長年の経験をもとにして手作業で作られています。

【上段左から】(1)素地づくり(2)絵付け(2)絵付け

【下段左から】(3)植線/しょくせん(4)施釉/せゆう(4)施釉/せゆう

【上段左から】(5)焼成/しょうせい(6)研磨

【下段左から】(6)研磨(7)覆輪付け/ふくりんづけ

古代から人々を魅了しつづける

この「七宝」は、あま市では江戸時代の終わり頃に作られはじめました。オランダからの七宝皿をもとに、尾張藩士・梶常吉が製法を確立。そして七宝町を含む尾張地方は日本の七宝製造の中心地となります。この地の人々にとって七宝焼は、芸術ではなく産業であった。おおらかな風土の中で、七宝焼は何世代にもわたって受けつがれていきました。

その後、1867年に開催されたパリ万博への出品により、この地で作られる七宝は「尾張七宝」として世界を魅了する工芸品へと成長。しかし、後の相次ぐ戦争とともに一度は存亡の危機に立たされます。地域の大事な産業だからと地元の役人が今でいう特殊法人を作り、細々と七宝焼を作らせ、今こうして伝統の歴史がつながっています。

あま市と七宝焼 〜七宝から尾張七宝へ〜

この伝統を未来に伝えたい

今、あま市では、会社・個人合わせて10軒が七宝焼関連の仕事に従事しています。困難を経て伝え継がれてきた伝統なので、その灯を消すわけにはいきません。もっと多くの方に七宝焼を知ってもらい親しんでもらうため、官民一丸となり努力をつづけていきます。

あま市 七宝焼アートヴィレッジ

あま市は、先人から引き継いだこの伝統工芸を未来に伝承する取り組みに力を入れています。

「あま市七宝焼アートヴィレッジ」は、国の伝統的工芸品に指定されている「尾張七宝」の歴史や製作工程を見学できる施設。体験教室では初心者から上級者までオリジナルの七宝焼作りが楽しめます。七宝製品を販売するショップもあり、七宝焼について総合的に学び・楽しめる国内唯一の公立施設です。ぜひ体験しにいらしてください。

あま市七宝焼アートヴィレッジ http://www.shippoyaki.jp

職人技の結晶 尾張七宝のお礼の品

桜の木櫛

15,000円以上の寄付でもらえる

かわいい桜の木櫛です。

銀箔で満開の桜を表現しました。黒地にピンクの花びらで桜がハッキリです。

櫛の材質は桃ノ木で椿油に漬け込んであります。

【サイズ】櫛のサイズ横52ミリ×縦126ミリ 櫛の歯数 41刃

尾張七宝 沈み文花瓶

玉釉(たまゆう)という半透明の釉薬(ゆうやく)を使用し、中に模様が沈んでいる非常に落ち着いた作品です。尾張七宝は、経済産業大臣が指定した伝統的工芸品で、熟練七宝職人により手作業で製作されています。

【サイズ】4.5号玉(高さ約13.5cm)