小鯛の笹漬けの歴史

若狭小浜・御食国としての歴史

その誕生は明治時代。

当時雑魚として扱われるレンコダイを見て、どうにかこれを売る方法が無いだろうかと京都の商人と小浜の魚商が知恵を出し合い誕生しました。

日本海にのぞみ、豊かな自然環境に囲まれた若狭小浜は、古代から海産物や塩を都に送り、朝廷の食を支える「御食国」の一つでした。

「生鯖塩して担い京へ行き仕る」と言われるほど、若狭から京都へたくさんの鯖が運ばれ、その際通る道は「鯖街道」と呼び親しまれています。

昔は、今のように流通が良くないので、「若狭ものの一塩」に代表されるように加工が重要でした。小鯛ささ漬は、レンコダイの切身を酢にくぐらせてから5日ほど美味しく頂くことができ、京都でも大変重宝されました。

当時、お茶屋さんの一品料理として京都の富裕層に親しまれていた名残か、現在もお歳暮などの贈答品や一般家庭でのおもてなしとして使われることが多い特産品です。

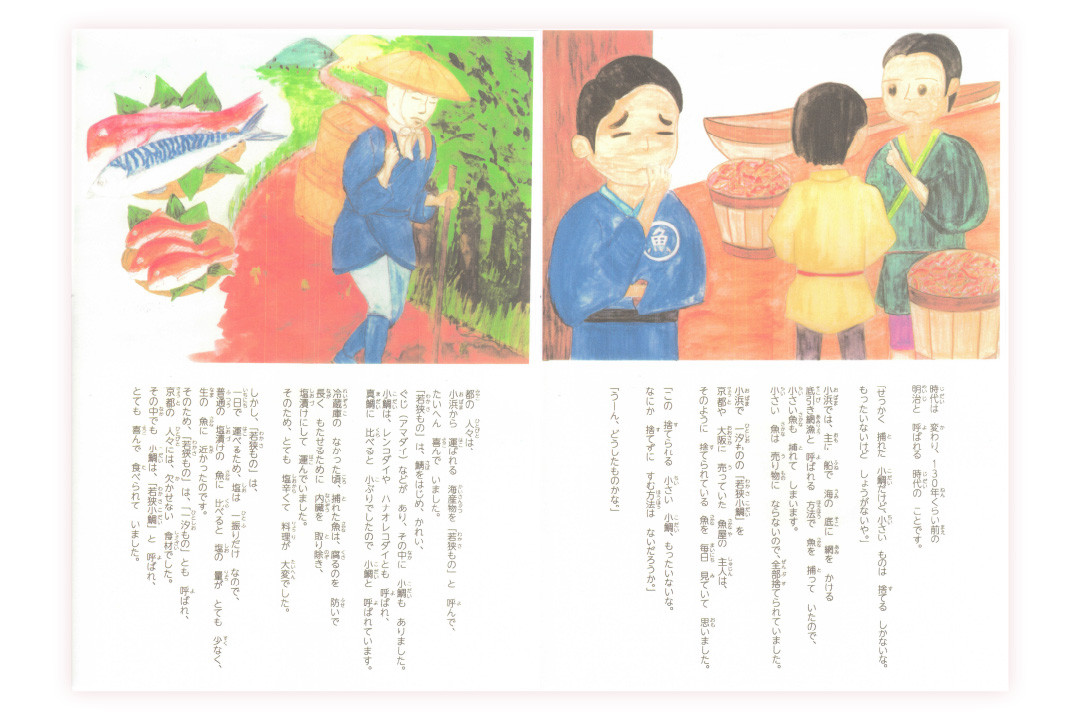

小鯛ささ漬け物語が絵本に

「子どもたちが地元の豊かな食文化を知り、誇りを持ってもらえれば」という思いから、福井県越前市の仁愛大学人間生活学部子ども教育学科の教授と学生が、福井県小浜の名産品である小鯛のささ漬けをテーマにした絵本「若狭小浜小鯛ささ漬物語」を製作しました。

内容は、正月に小浜に住む祖父母の家に訪れた孫が食卓に出てきた小鯛のささ漬けに興味を持ち、祖母から話を聞くというストーリー。

小浜から多くの海産物が鯖街道で京都に運ばれていたことや、商品にならず捨てられていた小型のレンコダイを有効活用しようとささ漬けが誕生したことなどを紹介しています。絵は学生が分担して描き、それぞれの画風の違いも楽しめる1冊です。

※一般向けの販売無し。小浜市に寄贈され、市は小学校や保育園などに配布しています。