静岡県西伊豆町

★「世界!ニッポン行きたい人応援団」テレビ東京で放送されました!★カネサの「ミニ削り器と手火山式本枯れ田子節セット」 鰹節 かつお カツオ 田子節 ミニ 削り器 常温 西伊豆 伊豆

16,000円

在庫: あり

容量:手火山式(てびやましき)本枯れ田子節1本(約180g)、ミニ削り器1台

伝統製法「手火山式焙乾法」を用いて作られる本枯れ田子節のセットです。

ひと味違う【本物の味】をお楽しみください。

おでかけ体験型メディア「SPOT」の人気ライターが取材。他の観光メディアでは紹介しきれない、地域の魅力を深堀して紹介します。

今回はツマミ具依(つまみぐい)がお届けします。さて、この絶景、どこか分かりますか? 私は伊豆に来ています。

伊豆は伊豆でも「西伊豆町」です!

ちなみに伊豆には、西伊豆町と、南伊豆町(みなみいずちょう)と、東伊豆町(ひがしいずちょう)があります。そして地図を見て「この辺りは北伊豆町?」の位置は伊豆市(いずし)になっています。

西伊豆町はこちら

東伊豆の「伊豆シャボテン動物公園(カピバラ温泉でも有名)」や、下田(しもだ)のめちゃくちゃきれいな海水浴場に行ったことはあっても、西伊豆町には何があるか、知らない方がいらっしゃるかもしれませんね。

そして、西伊豆散策をするときに、ぜひ利用をおすすめしたいのが「ふるさと納税感謝券」。

西伊豆町内の宿泊や食事に、さらに遊覧船クルージング、マリンスポーツなどのアクティビティから、土産もの購入、ガソリンスタンドでの給油など、いろいろ使える感謝券です。

※このお礼の品は受付を終了しております

ということで「西伊豆ってどんな町なんだー!」と西伊豆町役場にアタック!

記者会見のような背景で失礼いたします。

お話を伺ったのは、ふるさと納税係の久保田さん(中央)と土屋さん(左)。

さて、西伊豆町の魅力を聞く前にもう一度、今の画像を見てみましょう。

夕陽をめっちゃ推しています。

久保田さん:

西伊豆町の魅力といえばやはり夕陽ですね。

ツマミ:

聞くまでもなかったですね(笑)。夕陽の日本一ってどうやって決めたのでしょうか?

久保田さん:

誰かが決めたわけではなく、西伊豆町は2005年に「夕陽日本一」宣言をしたのです。「日本の夕陽百選」には大田子海岸(おおたごかいがん)のほか、堂ヶ島(どうがしま)・黄金崎(こがねざき)が選ばれました。そして現在、地元のカメラ愛好家が夕陽の撮り方を教える「夕陽ボランティア」という取り組みを実施したり、毎年フォトコンテストを開催したりしています。宣言したからには日本一であり続けたいですからね。

ツマミ:

日本一にふさわしい取り組みですね!いま私にとっての西伊豆町のイメージが100%茜色に染まりました。今日の夕陽も楽しみです(写真は2月下旬)。

土屋さん:

でも、西伊豆町の魅力は夕陽だけではないんですよ!西伊豆町は、もともと遠洋漁業が盛んな港町だったんです。南シナ海の方まで行ってマグロやカツオを取りに行っていたんですよ。西伊豆町は、いまも当時の伝統を守りながら、干物やかつお節の製造を行っています。もちろん新鮮な魚介類も絶品ですよ。

ツマミ:

「魚介類が新鮮!」っていう場所は全国に幾つかありますが、西伊豆町は加工技術にも自信があるんですね。

土屋さん:

そうなんです、今回の取材では、ぜひそこも見ていただきたいのです。

※記者会見風から一転、会議風に早変わり。

ツマミ:

夕陽に海産物、この二本柱ですね!

久保田さん:

いえいえ、堂ヶ島の遊覧船に乗って、海を眺めながら富士山を見るという体験もおすすめです。全国広しといえども、このシチュエーションはあまりないと思うんです。

土屋さん:

遊覧船では、天窓洞(てんそうどう)という大きな洞窟に入ります。洞窟の天井の穴から、太陽の光がファーっと海へ射し込んで、すごくきれいです。地層はミルフィーユみたいで、こちらも絶景ですよ。

ツマミ:

遊覧船に乗って、海と富士山と洞窟と地層!盛りだくさんですね!

土屋さん:

見どころは他にもたくさんありますよ!毎年2月上旬から咲き始める河津桜。一足早く春の訪れを感じられる西伊豆町の風物詩です。

土屋さん:

トンボロ現象といって潮の満ち引きによって海に道が現れる、三四郎島(さんしろうじま)もおすすめです。海にできた道を歩くのは楽しいですよ。GWの時期が人気で、子ども連れで潮干狩りができます。

ツマミ:

ふむふむ、早春は河津桜、初夏は三四郎島。

土屋さん:

他にも、海に面した沢田公園の露天風呂は開放感があって良いですよ。景色が抜群なんです。

土屋さん:

宇久須(うぐす)地区というところがあって、そこはガラスの原料にもなる硅石(けいせき)を産出していたことから、ガラス文化が盛んでした。ガラス作家の誘致にも積極的で、西伊豆町では作家のガラス作品を買うことができるんですよ。

久保田さん:

それから、競馬ファンに人気の場所もあるんです。黄金崎が馬の形の岩をしていて、最近になって「馬ロック」と名付けられました。競馬が当たるという絵馬を売っているんですよ。ご利益があるのか、どうかは分からないですが(笑)

ツマミ:

馬ロック(笑)。

土屋さん:

他にも、ダイビングが人気なんです。西伊豆町は熱帯魚のような鮮やかな色の魚と、青魚の群れの両方が見られるんですよ。あまり知られていないところでは、大沢里(おおそうり)などはいかがでしょうか。天城山深層水という、無菌の湧水が汲めるのです。おいしい上に、肌に化粧水代わりに付けてあげるとしっとりするそうですよ。

ツマミ:

うわー、西伊豆の魅力がパンパンになってしまいました。ストップ、ストップー!

土屋さん:

いえいえ、まだまだありますよ(笑)。 西伊豆町は、ここにしかない魅力がたくさんつまっている場所なのです。

ツマミ:

いろいろ教えて頂きありがとうございます!早速、町を取材してきますね。

ふるさと納税のお礼の品にもなっている生産者さんたちを取材してきました。

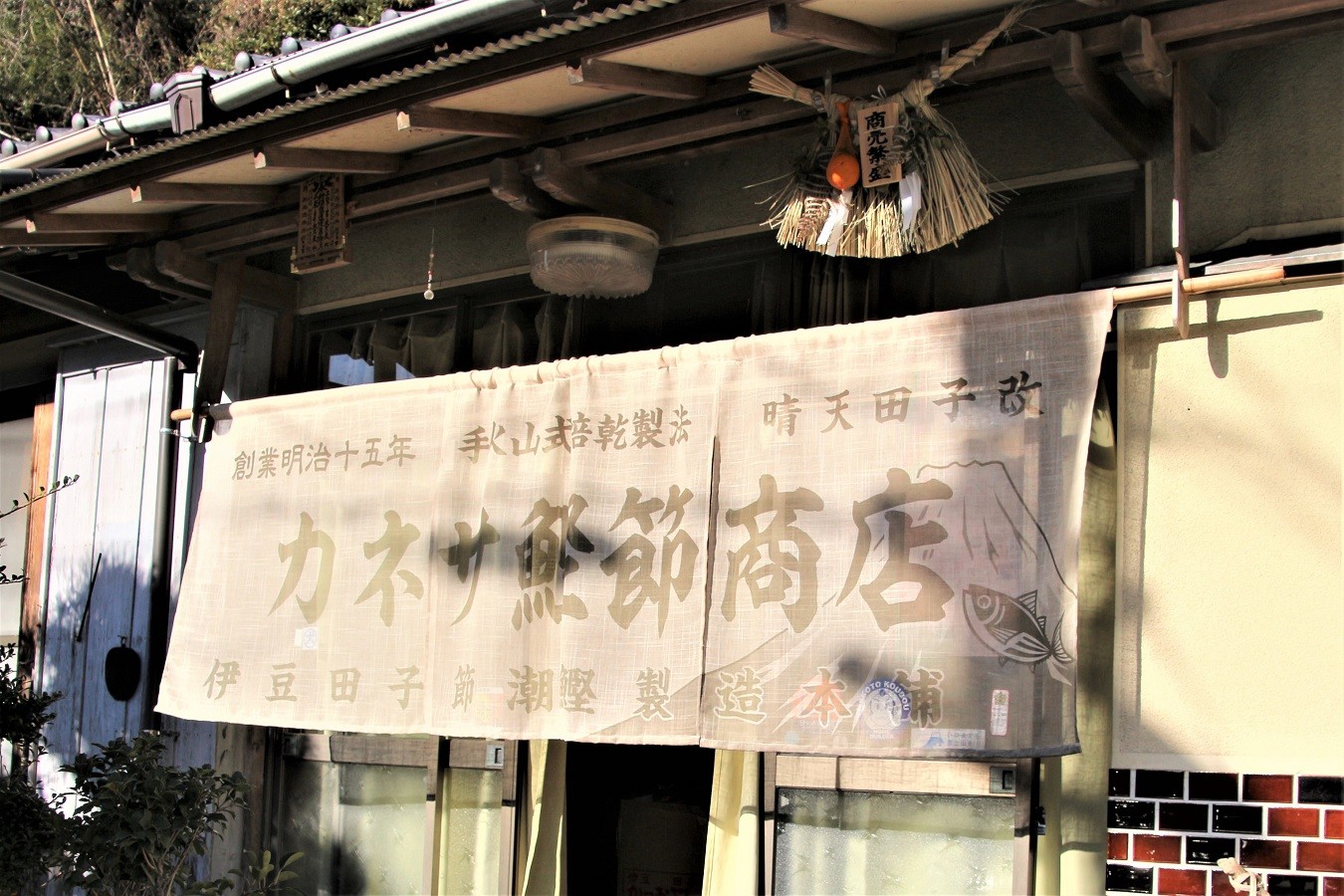

最初に紹介するのは、カネサ鰹節商店です。明治15年の創業で、伝統的なかつお節製造をいまも一貫しています。のれんの感じからも、歴史と伝統を感じます。

カネサ鰹節商店を紹介してくれたのは、従業員の鈴木さん。もともとは道の駅で西伊豆町のかつお節や塩カツオを売っていたそうですが、西伊豆町にすっかり惚れ込んでしまい移住したそうです。語り口からも、西伊豆町への愛がびんびん伝わってきました。

鈴木さん:

カネサ鰹節商店では、手火山式と呼ばれる製法でかつお節をつくっています。強い火力でじっくりと燻して乾かし、おいしさを外に逃がさず中に閉じ込めるという方法です。

ツマミ:

てびやましき?

鈴木さん:

「手火山式」は「手」の文字があるように、職人が手でかつお節を一つひとつ転がして確認し、全体をまんべんなく燻す製法です。うっかり焦がしてしまわないように、作業が終わるまでかつお節に付きっきりです。高温で表面を燻し乾かすことで、かつお節本来の旨味が凝縮します。一番おいしいかつを節は、こうして生まれるのです。

ツマミ:

手で一つひとつ確認⁉ ずいぶん手が掛かるんですね!

鈴木さん:

燻す感覚というのは職人ならではのもので、口で上手く説明できないんですよ。実は、僕自身、はっきり「これ」と掴みきれていないところもあって。早く一人前にならないとです。

鈴木さん:

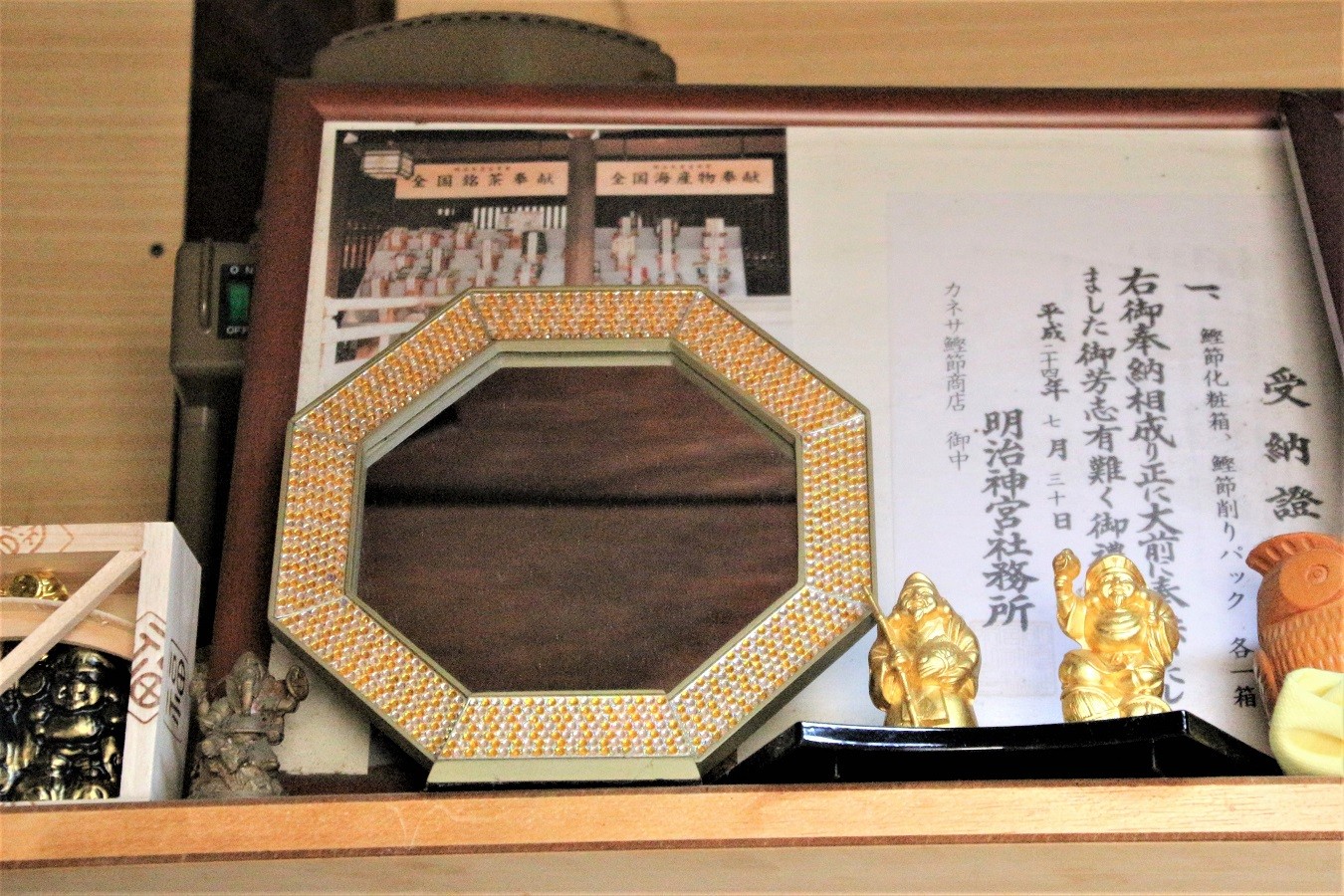

それだけ職人の腕が試される手火山式ですが、この製法を取り入れている生産者は、日本全国でたった5件だけなんです。すごく貴重な伝統的製法で、これまでメディアにも数多く取り上げられています。カネサ鰹節商店のかつお節は、毎年、明治神宮や富士山に奉納されているのです。

ツマミ:

そんなすごい生産者さんに会えて、とても感動しています。

鈴木さん:

実は、燻した後も手間暇かけているんですよ。「発酵」という行程がとても大事なのです。良いかつお節にするための発酵には、カビの力を借りています。カビが、かつお節を熟成させてくれるのです。カビを生えるように樽の中の湿度を上げて寝かせます。カビが繁殖しやすい環境をつくるのです。

鈴木さん:

ある程度カビが生えたら、今度は天日干しをしてカビを殺します。カビが死んだら、またかつお節を樽に戻して、カビの菌を付けるのです。「樽で発酵」→「天日干し」の工程を6~7回繰り返します。そうすることで、最終的にはカビが付かないくらい乾燥した、本枯節(ほんかれぶし)ができ上がります。この本格的なかつお節になるまで、半年も掛かるんですよ。

ツマミ:

そんなに⁉ 良いものをつくるのは大変ですね。

鈴木さん:

「手火山式」は、いま主流のかつお節づくりより、工程も時間も要します。だから皆辞めてしまいました。でも「絶滅危惧種だからこそ伝統製法を守るぞ」と、社長はその製法を貫いているんです。

どんなに大変でも、伝統一筋でかつお節と向き合う姿勢は、心を打たれるものがありました。鈴木さんがこのかつお節を愛してやまない理由が分かった気がします。

静岡県西伊豆町

16,000円

在庫: あり

容量:手火山式(てびやましき)本枯れ田子節1本(約180g)、ミニ削り器1台

伝統製法「手火山式焙乾法」を用いて作られる本枯れ田子節のセットです。

ひと味違う【本物の味】をお楽しみください。

静岡県西伊豆町

10,000円

在庫: あり

容量:潮かつお焼き身、鰹のなまり節、おかか削り、厚削り、かつお節屋の伝説ふりかけ(各1個)

日本で唯一、西伊豆だけでつくられる伝統の保存食「潮かつお」を丁寧に燻し焼いた、潮鰹燻焼きや鰹のなまり節、厚削り、削り節など、こだわりの商品を詰め合わです。

西伊豆町のふるさと納税のお礼の品には干物がたくさんそろっています。中でもダントツ人気なのが、こちらの藤文(ふじぶん)さんの干物です。この冷凍車はわずか1℃の狂いもないよう温度をキープできるそうです。さっそく製造現場を見学させていただきました。

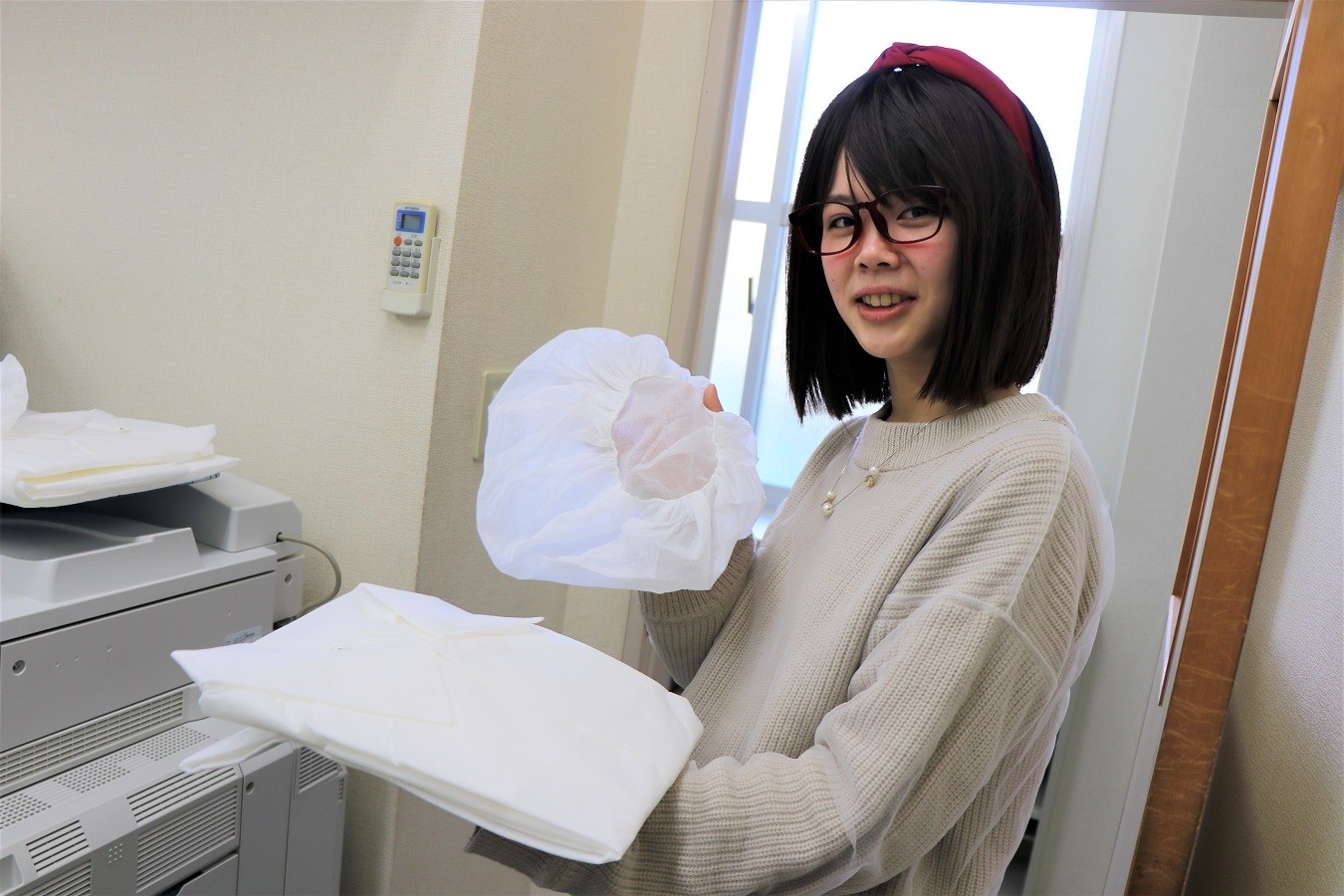

作業場へ入る前に、衛生的な支度をします。

じゃーん!着替えました。前から着てみたかったから、夢がかなってうれしい~。今回の取材を植松工場長に案内していただきました。

植松工場長:

今日はキンメダイの干物をつくっています。

他にもまだまだ魚は用意されていました。それを6~7人でさばいているというから驚き。10年以上のベテラン社員は、断然、作業スピードが違いました。

一つひとつ手作業で手際良くさばいて、きれいに並べていきます。ふるさと納税が殺到する年末には、7人で1日1万匹もの魚をさばいていたそうです。

作業は、ちょっとした切り傷から、細菌が入ってしまう恐れがあるので、しっかりした手袋は必需品です。袖口も隙間のないようにきっちり締めます。パッケージをしたら、金属検知器へ。ごくまれに、折れた釣り針が魚の中に入っていることもあるそう。万が一の事故が起きないよう検査をして出荷しています。

ツマミ:

入室したときから思っていたのですが、魚の生臭さを感じないですね。

植松工場長:

お、気付いたようですね。通常の魚加工場だったら生臭くって「早くこの場を離れたい」と思うはずです。でも弊社は、掃除・衛生管理を徹底しているから、生臭さがほとんど気にならないでしょう。

ツマミ

こんなに清潔な加工場の干物なら、皆さん安心しておいしくいただけます!

植松工場長:

「消費者が安心して、信用して、うちの商品だけでなく“西伊豆町だったら大丈夫”といわれるまでにしたいんだ。そのための筆頭になる」って、社長が熱弁するんです。働く僕らも「その通りだ」と思います。みんな社長と同じ気持ちで商品を送り出しているんですよ。

会社のことだけではなく、西伊豆町全体のことを思っていたとは。志の高さが、この衛生環境を実現させていたのですね。

静岡県西伊豆町

15,000円

在庫: あり

容量:キンメダイ2枚、エボダイ5枚、サンマみりん5枚、アジ5枚、アジみりん5枚

藤文おすすめの5種類の干物を‟これでもかと”詰合せています。

※このお礼の品は受付を終了しております

鈴木社長の似顔絵がトレードマークの海産屋(かいさんや)は、商品を販売するだけではなく、干物の製造もしています。こちらもお礼の品にも提供している生産者さんです。看板の絵、とても似てらっしゃる。

海産屋さんでも「ふるさと納税感謝券」が使えます。

サンマを干物にしていました。風で回っているように見えましたが、電動で回しているそうです。

観光バスの団体客にたっぷり試食を用意。あちこちから「おいしい~」の声が聞こえてきます。

西伊豆町の土産が全てそろっています。「ここにないものはない」のだとか。

おすすめのだし塩。お湯に溶かしただけで、絶品のだしが完成する優れものです。後を引くうま味がやみつきになります。

鈴木社長:

このイカの干物は、今朝取って、そのまま船の上で干してできたんだよ。だから新鮮そのものだよ。

商品の一つひとつを、鈴木社長はお客さんに丁寧に説明してくれます。

お客さん:

よく仕事帰りに寄るんだよ。他の店より安くて新鮮で珍しい魚もそろっているから。

取材当日は、めったに入荷しない幻の魚「金ムロ」が店に並び、それを見付けた地元の人たちがザワつく一幕も。地元人お墨付きの土産屋さん。おいしいものがあり、何よりの証拠ですね。西伊豆の土産は、ここに行けば間違いなし。帰宅前には必ず寄りたい店です。

受付終了

静岡県西伊豆町

※このお礼の品は受付終了しました

静岡県西伊豆町

15,000円

在庫: あり

容量:金目鯛の煮付け4本

海産屋に併設した食事処で人気の「金目鯛の煮付け定食」。それに使用される1人前サイズのキンメダイの煮付けを4尾詰め合わせました。

「西伊豆町に行ってみよう」と思った方へ、地元おすすめの2店をご紹介します。もちろん、両店とも「ふるさと納税感謝券」が使えますよ。

沖あがり食堂は、西伊豆町を代表する人気店です。

取材当日は、冬にしか味わえない貴重な「昼獲れヤリイカ」がいただけました。しかもこの昼獲れヤリイカは他のイカ漁とは違い、朝から昼の明るい時間に漁をします。だから取ったその日のうち、新鮮なまま味わえるのです!

水槽で元気に泳いでいる生きたイカや伊勢エビも、その場でさばいてもらえます。

「活イカ定食」は、いまさっきまで水槽で泳いでいたイカをさばいたメニュー。

この透明感のあるイカ。ご家庭ではなかなか食べられない、まさに地域ならではの一品ですね。この「活イカ定食」も捨てがたいのですが。

私が注文したのはこの「イカ様丼」。やはり‟名物”は外せませんよね。そしてこのメニュー、2017年の第5回Fish-1グランプリ・プライドフィッシュ料理コンテストでグランプリを受賞しているんです。左の色の濃い方が漬けイカ、右が刺身イカ。卵の黄身を崩して、二種類のイカに絡めながら食べれば、絶対おいしいに決まってますっ。みそ汁と漬物付き。では、いただきます!

あれ、イカってこんなに甘くておいしかった⁉透明感があって、食感が良いのに柔らかく、噛むと甘みとうま味が広がります。これがごはんと合う合う!こんなにイカを贅沢に感じながら味わったのは、生まれて初めてです。

もう一つのおすすめは堂ヶ島の目の前にある、その名も「堂ヶ島食堂」です。

このお店の特徴は、なんといってもところてんが食べ放題ということ!

ところてんは、鈴木社長自らが堂ヶ島で取ってきた天草(てんぐさ)を使ってお店で手づくりしています。天草の生産量は、伊豆は全国でもトップクラスなんです。

ところてんのたれは2種類。酢じょうゆと黒蜜です。ん、黒蜜⁉

鈴木社長:

どちらのタレを選んだかで、東の出身か、西の出身かが分かります。

ツマミ:

え⁉

鈴木社長:

愛知県から東側の出身の方は酢じょうゆを、西側の方はが黒蜜を好むんですよ。

東日本出身の私からすると、ところてんに黒蜜はとっても新鮮!スイーツみたいでおいしかったです。

看板メニューの「ぶっかけ丼」。メカブと魚をぶつ切りにして、漁師さんが一気にかき込んで食べるイメージでつくられた丼(どんぶり)。その日に取れた新鮮な魚がのっかっています。豪快な一品です。だしを取ってつくっている自家製特製しょうゆをかけていただきます。

メカブが伸びる。んーっ、おいしい!ぶつ切りの刺身はごろごろ大きくて食べ応え抜群。特製しょうゆが魚なのうま味を引き出して、メカブとも、ごはんとも相性っぴったりです。どこから食べてもおいしくて、コンセプト通り“かき込み”たくなります。メカブのネバネバ、滑らかな舌触りと風味の良い後味も言うことなし。

生魚系が飽きたという方は、アジフライ定食はいかがでしょうか。リピーターがとても多いメニューだそうです。肉厚の身とサクサクの衣が絶品。他で食べるアジフライとはひと味違います。堂ヶ島食堂になら、食べ放題のところてんと一緒に、海の幸たっぷりの料理をおなかいっぱい楽しめます。

※このお礼の品は受付を終了しております

西伊豆町にこれまで馴染みがなかった私。この取材をきっかけに、ふるさと納税のお礼の品が生まれる現場をしっかり見ることができました。ふるさと納税といえば、お礼の品が注目されますよね。

一方で、西伊豆町では、ふるさと納税の寄付金を利用して、保育料無償化や給食費無償化などを実施。さらに幼稚園から中学生まで、週に一度はネイティブな英語に接することができるように外国人教師の招致にも力を入れているそうです。他にも観光客を増やすための施策、海洋資源を守るための資金としても利用されているそうですよ。

実際に足を運んで皆さんと触れ合うと、その地域が愛おしくなって、いろいろ応援したくなります。今度はふるさと納税を通じて、西伊豆町を応援しながら、これからもつながって行こうと思いました。

▼西伊豆町のふるさと納税・お礼の品の一覧ページはここをクリック

伊豆観光に行ったらぜひ「西伊豆町」にも!西伊豆町のおすすめ観光地!。詳細情報を知りたい方は以下をクリック!